…という記事を書こうと思っているのだけど、実はこの記事ネタを思いついたときはまだ Codex の拡張が出る前で、その時点での勝者は Roo でした。

もともとみんなが手のひらくるくるの話題であることはもちろん明らかだし、自分も上記のようにしょっちゅう意見が変わっている…ように思われるかもしれないが僕としてはそうではないというのがあるので今回はそれをメインに据えつつ、自分用の記録として残しておく。

本記事執筆時点の一般的な世界情勢としては Claude Code 一色だったところに Codex が如実に流行り始めたくらいのところで、その他の選択肢はもうほぼ名前も見かけないくらいになっている(と思う)。自分はメインのコーディングエージェントは Codex(の拡張)であるけど、一部他のものもそれぞれ一定の接し方が維持されてはいるのでそれも最後に触れます。

自分が大事にしたい要件

- モデルは OpenAI 系がいい

- UI としての細かい使い勝手

- プライベートと仕事で同じものを使いたい

- この時点で「可能な限り安いものがいい」もセットになる

ひとつずつ書く。

モデルは OpenAI 系がいい

ChatGPT が出てからコーディングエージェント系ツールが出るまでの間、ブラウザで使っていたチャットベースの AI はお試し実験程度の利用は除くと ChatGPT と Claude だけだったけど、o3 が出たタイミングからはほぼ ChatGPT しか使わなくなった。

1 を訊いて 10 返ってくる感じ、それでいて余計な説明がほぼなく全体感を見渡せること、内容自体も理路整然としていて非常にわかりやすいのが素晴らしかった。o3 を使い始めたときの衝撃は初めて GPT 3.5 を触ったときと同じかそれ以上くらいあって、自分の AI 体験歴史の中でもひときわ印象的でした。

いっぽうで、Claude 系はかなりドライで必要なことのみを最低限まとめて返してくれるイメージ。自分の性格や仕事柄的にも明らかにこちらのほうが好みではありそうだけど、僕は AI に相談するユースケースとして抽象的なものが多い(具体化できているならそれだけ単純な検索で解決できる可能性も高い)ので、これとの適性も ChatGPT のほうがよかったということな気もする。

ちなみに、いつのタイミングでもシステムプロンプト(カスタム指示)は ChatGPT も Claude も全く同じ内容にしていたので、返答の性質の違いはほぼモデルの差異(ないしはサービスの味付けの差異)が支配的だったと思う。

チャットベースの AI しかない時代ももちろんコーディングに関する質問はしていたし、上述したようなことはあれどさすがに量で言えばプログラミングやそれに付随する話題が多いのは間違いなかった。けれども、コードを丸ごと生成してもらうような使い方はこのときも全くしていなくて、あくまでも自分で操舵感を楽しみたい感じはあったと思う。これはのちのコーディングエージェントの話でも重要になるポイントなのでまたあとで触れる。

そういうわけで、コードを書いてもらうのが主目的のツールが出始めてからもなんとなく自分は好きこのんで o1/o3/GPT-5 あたりのモデルを使っていた。でもこれは結果的には理にかなっていたと思う。実務ではゼロイチで新規コードを書くような作業は実はそこまで多くないし(もちろん現場にはよる)、たいていはバグ調査や複雑な修正作業だったりする。こういうとき、基本的には「自分は質問、AI はそれに対して自然言語で返答(+作業)」という構成になるので、やはり自分が o3 などに感じた印象がここでも魅力的に感じられたということです。

なので逆に言うと、「完全に同じオーダーを出して出てくるコードの質のみを純粋に比較する」ような多くのソフトウェアエンジニアがやってそうなことは僕は一度もやったことがないです。例えば Claude Code は単純に出してくるコードの質、および自律的にタスクを長く遂行できる能力などが買われていたように思うけど、これらは僕にとって重要度が低かったということになる。

ここ数ヶ月はちょっとしたスクリプトや新機能の追加程度ならまるっとお願いしてみることも増えてきたけど、現在の GPT-5 系モデルなら僕は特に大きな不満もなく使えています。もちろん細かいことは言い出したらキリがないが、そのへんはルールファイルの整備とプロンプトの書き方などでカバーすべきところだろうという理解です。

以上のことから、少なくとも OpenAI 系のモデルが使えるコーディングエージェントが自分は必須でした。まあこの時点で除外されるのは Claude Code だけだと思うけど…。

UI としての細かい使い勝手

コーディングエージェントを使いたいと思うようになったきっかけは基本的に以下だけでした:

- いちいち自分のコードを貼り付けて質問するのが面倒(出てきた結果を丸コピすることはもともと少なかったからそちらはあまり気にしていなかった)

でもこれはすぐに 2 つの側面があることにも気づきました:

- 単に「コピー→アプリケーション切り替え→貼り付け」の手作業が面倒な部分だけを改善したいという、マイナスをゼロにする要素

- 必要なぶんだけローカルにある情報を勝手にコンテキストに含めてくれるという、ゼロをプラスにする要素

なのでコードに関する質問なら基本的にコーディングエージェントを使わない手はない…と思いはしたんだけど、いかんせん心地よく使える UI を持ったものが多くなく、かなり長いことウェブのチャット系ツールでペタペタやっている期間が長かったです。

そういえば書いていて思い出したけど、Claude を使っていたのは ChatGPT のウェブ画面の挙動は昔はだいぶ変だったからそれから逃げたかったんだった。

なぜかキー入力がどこかに吸われてしまって、矢印キーによるスクロールの上下やタブキーでのフォーカス移動などが一切できない期間がかなり長かったんですよね。しかも個別チャットにダイレクトアクセスすると確実にエラーになるバグもずっとあったなあ…。

そしてこの時点で、CLI でしか使えないものは自分の候補からなくなりました。僕は GUI 時代に育った人間だし Vimmer でもないし、わざわざ CLI で操作をしたいと思う理由はひとつもありませんでした。もちろん環境にはよるけど、日本語入力がしづらい、コピペもさらにやりづらいとなると使う意味は僕には全くなかった。

あと Copilot について。エディタとの統合レベルの高さや UI の品質などからいえば当初から Copilot が頭一つ抜けていたのは間違いないですが、単にモデルがアホでずっと使い物になりませんでした。これいまだに謎なんだけど、API キーで追加した GPT や Claude 系のモデルも Copilot から使うととんでもなくおバカじゃないですか?Copilot に付加されているシステムプロンプトがなんかおかしいんじゃないかというくらいしか思いつくことがない。これが変じゃなければいまでも覇権取っていたのではとさえ思うんだけどな(いまだにインラインチャットできるツールは Copilot しかないし)。

この時点であと残っているのは

- Cursor

- Cline

- Roo

- その他の AI 系拡張

だけだったので(Codex の拡張版はまだ出ていなかった)、これら 3 つはかなり使い込むことになりました。それぞれ簡単に感想をまとめると以下のような感じ。

- Cursor

- いい。たぶんすごくいいんだけど、長年慣れ親しんだ自分のメインのエディタを変えるというのは心理的ハードルが恐ろしく高く、ついぞこのハードルを越えることはできなかった

- 拡張ではなく直接 AI 機能が統合されているだけあり、見やすさや設定の豊富さなども下 2 つより圧倒的によかった

- Cline

- 元祖コーディングエージェント。でも UI やサービス設計のセンスのなさをすごく感じた。僕は良くも悪くもこういうところでプロダクトのキレみたいなものを評価してしまうタイプなので、どうにも完全に好きになりきれなかった

- でも特筆して悪いところはなかったし、初めて常用できたエージェントツールだった

- Roo

- 所詮フォークだしと思って最初は眼中になかったが、よく考えると Cline で好きになりきれなかった部分が表層的なものだけであるなら、コミュニティの意見がより広く取り入れられているであろうフォークのほうが期待できると気づき、試した

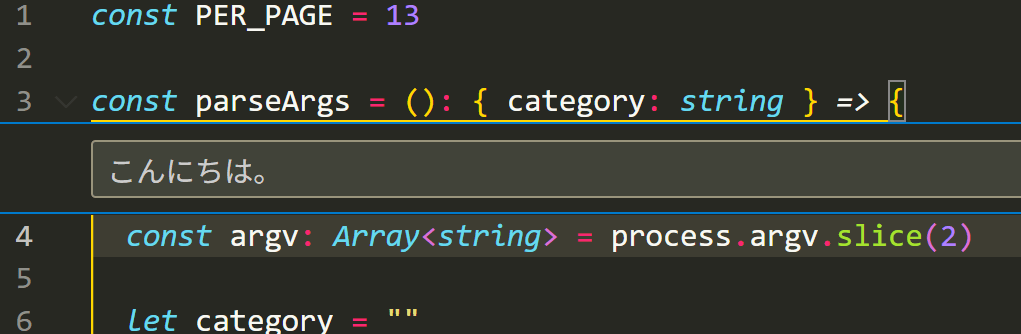

- 結果としては「Cline を使う理由はない」と思うくらい Roo は上位互換だった。中でも「どの方針で実装しますか?」とクリッカブルな UI とともに動的な選択肢で質問してきて、それに答えるとまた実装が進んでいくという機能には衝撃を受けた。人と仕事をしている感じがした

- その他の AI 系拡張

- たぶん誰も名前すら知らないと思うので省略します。Continue というやつは 1 ヶ月くらいは使っていたと思う

ということで「勝ち残ったのは Roo でした」の結論はこんな流れで出てきたものでした。実際には Codex がすべて持っていってしまったのだけど。

Codex の雑感についてもここで書いておく:

- モデルはもちろん ChatGPT 系のものが使えるのでよいし、後述するがなんと従量課金ではなく(ChatGPT の有料プランの契約をしているなら)無料である。とんでもない

- UI は小綺麗で余計なものがない、自分は好みである

- 機能は少なめな印象だが僕はもともと他の機能は全く使っていなかったので困ってはいない。インタラクティブに対話していく Roo のような機能は今後期待したい

- 修飾キーなしの Enter を押すとデフォルトで改行するという現代ではなんとも不可思議なキー設定である。一時期一瞬だけこれがなくなって改善したと思った期間があったが、いまはまた戻ってしまったw

- 過去のチャット履歴が読み込めない(or 消える)バグが初期にあったがこれはもう再現しなくなっているので解消済みの模様

プライベートと仕事で同じものを使いたい

普段のチャットベースの AI としてもコーディングエージェントとしても、プライベートと仕事とで環境差が全くないようにしたい。というか他のすべて(デスク環境、ホットキー設定、エディタの設定 etc...)においてそうしているのだけど。

となるといまの会社で使えるツールが少ないとかなり選択肢が狭められてしまう。ウェブの ChatGPT が使えない会社はさすがに少ないだろうが、コーディングエージェントともなるとプライバシーの問題で導入が進んでいない企業もまだ多いでしょう。僕の会社も Copilot と Cursor しかなくて、実は Cursor を仕方なく使い始めたのもこれがあったからだった。

ところが Codex CLI は OpenAI の API などは関係なく ChatGPT の認証さえ通る環境なら既に使えるため、多くの企業で導入も楽だと思われる。しかも追加料金はかからないわけだし、かなり使ってもレートリミットは来ないらしいことがわかっている(※)ので最強です。

※いま X を改めてざっと見てみたら最近ユーザーが増えていてちょっと厳しくなり始めている予感…。いつもこうなんだから…。

あとはお金の話についても改めて。

任意のモデルは基本的に API キーを使えば多くのコーディングエージェントで使えるけど、API 経由の利用を選んだ時点で基本的には従量課金になり、プライベートで使うのはしんどいです。Claude Code の $200 コースは X では大流行しているように見えたけど、すべての一般人が毎月ひとつのツールに 3 万円も出せるはずもなく、これはマイノリティだったと思います。

Codex の CLI 版が出たときは自分としては「OpenAI 系のモデルで、かつ従量課金ではない」という条件だったので「CLI だけど頑張って使いこなせるようにしてみるか…」とトライしたものの、当時の Codex CLI は Claude Code の足元にも及ばないような出来だったので、これもすぐ諦めました。でもまさかそのあとにしれっと拡張を出すなんてね!

ところで、Codex のウェブ版が出たときはたしかに嬉しかったけど結局あれはクセが強すぎてなにも使えずに終わりました。あれ使っている人いたんだろうか…?

その他のツールとの付き合い方

最後に、Codex 以外のツールについて。でも他のツールといってももう触れる機会があるのは実は Copilot だけですね。

上でもちらっと言ったけど、エディタ上でインラインチャットとして使える機能が便利でいまでもたまに使っています。

例えば 1 行で書ける処理だがパッと書き方を思い出せないときなどにその場で数秒で書いてもらうイメージ。これならモデルが数世代前だったり Copilot のアホさがあったりしても特に問題はない。あと言い忘れてましたが、自分はコードの自動補完(タブキーで勝手に出てくるやつ)は常時 OFF です。ああいうの苦手。

コード上にインラインでチャットできる機能くらいどの拡張も簡単につくれそうなものだけど、どうしてひとつも出てこないのだろう?なにか拡張機能の開発における制限があるんだろうか、とかも考えたけど、Copilot も実態は拡張だと思うのでたぶん違うし。どなたか知っていたら教えてください!

たしか Cursor にはこの機能はあったと思います。ここはさすがネイティブ統合というところでしょうか。

以上!