この記事では、今まで僕が培ってきた総力を挙げて USB について解説をしています。

- USB ケーブルやパソコン選びのときに調べてみたけど意味不明

- 今まで何度調べても結局覚えることができず、毎度毎度同じことを調べてしまう

- そもそも USB って結局なんなの!??!!?(怒)

という方に絶対に読んで欲しいこの記事!

今まであなたが読んできたどんな USB 解説記事よりも分かりやすく説明します!!

冗談抜きで、この記事を読んだら誰よりも USB に詳しくなれると思います。

今回の話のタネは本業の方の仕事で、それによって僕がクリアに理解することができたプロセスをこの記事でも再現してみようというのが主な趣旨です。

「どうやったら少しでも分かりやすく伝えられるか?」について思慮を重ね、長い時間をかけて見出しの構成を考えました。

USB に関する理解は、説明の内容よりもこの「解説の粒度と構造」が何より大切であるというのが僕の考えです。ここを見失わければみなさんもスッキリ理解できるはず!

永久保存版としてブックマークなども検討していただけますと幸いです~

というわけで下記にジャンプ可能な目次も用意してはいるんですけど、全体の構成を理解していただくのがかなり大切だと思っていますので、まずは順番に読み進めてもらえると嬉しいです。

はじめに:USB の理解はこの3本柱をベースにすると分かりやすい!

まずはじめに。

USB の全てについて理解を深めるためには、以下 3つ の観点で見ていくのが最も適切だと考えています。

- 「規格」と「端子」の関係

- Type-C という端子について

- 電源・電圧など充電について

とにかくこの3つの分類が大事。

これらが頭に入っている、つまり区切りを理解しながら読んでいけることで、それぞれの要素がごちゃごちゃにならずスッキリと分かっていけるはずなんです。僕が今回ちゃんと理解できたのもこれがあったからなので、みなさんもきっとそうなはず。

本記事中に出てくる このような図解イラストや表などは、全てクリック/タップで拡大が可能です!

というわけで、この記事も以上の3要素(+「まとめ」と「おまけ」)という大きな見出しを軸にして進めていきます。なるべく「今はどこの説明なのか?」を見失わないような解説を心がけますので、良ければぜひ最後までお付き合いください。

1.「USB 規格」と「USB 端子」の関係を知る

まずは、話の根幹ともなる「USB 規格」と「USB 端子」について。ここが一番知りたい目的になっている人も多いでしょう。

先ほどの「3つの大事な要素」のうち1つめですね。

- 「規格」と「端子」の関係

↑今からココ! - Type-C という端子について

- 電源・電圧など充電について

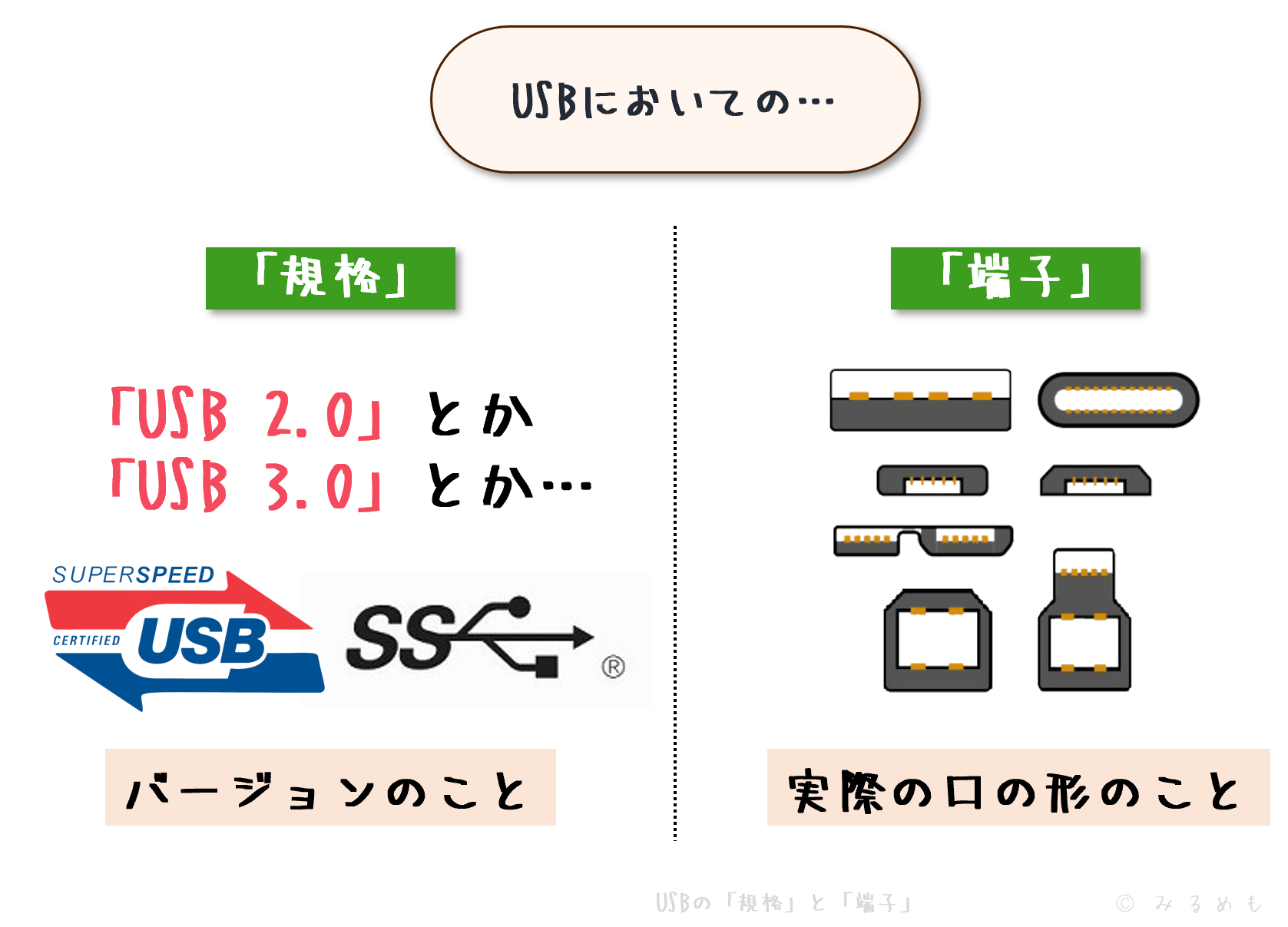

なお、ここで言う「規格」と「端子」とはそれぞれ

- 規格:「2.0」や「3.0」などよく聞くアレ

- 端子:「Micro-B」や「Type-C」などよく聞くアレ

という意味合いです。

で、一番最初に超重要なことを言います。

「USB の規格と端子は全然関係ない」から!!

まずその混同をやめて!!!

です。

おそらくほとんどの人が勘違いしている点だと思っていて(実感あり)、それが起因して USB というものがよく分からなくなっているのだと考えてます。

というわけで、まずは「規格と端子は別物」という考え方を念頭に置いてこの先を読んでみてください。

なお、この第1章(3つの柱の1つめ)では充電や電力に関する記載は省略しています。それは第3章で。

この第1章にあたる「USB の規格と端子について」は下記の記事で詳細な解説を行っています。詳しくご覧になりたい方はぜひこちらもどうぞ!

1-1.USB の「規格」について徹底的に整理する

まずは「規格」です。

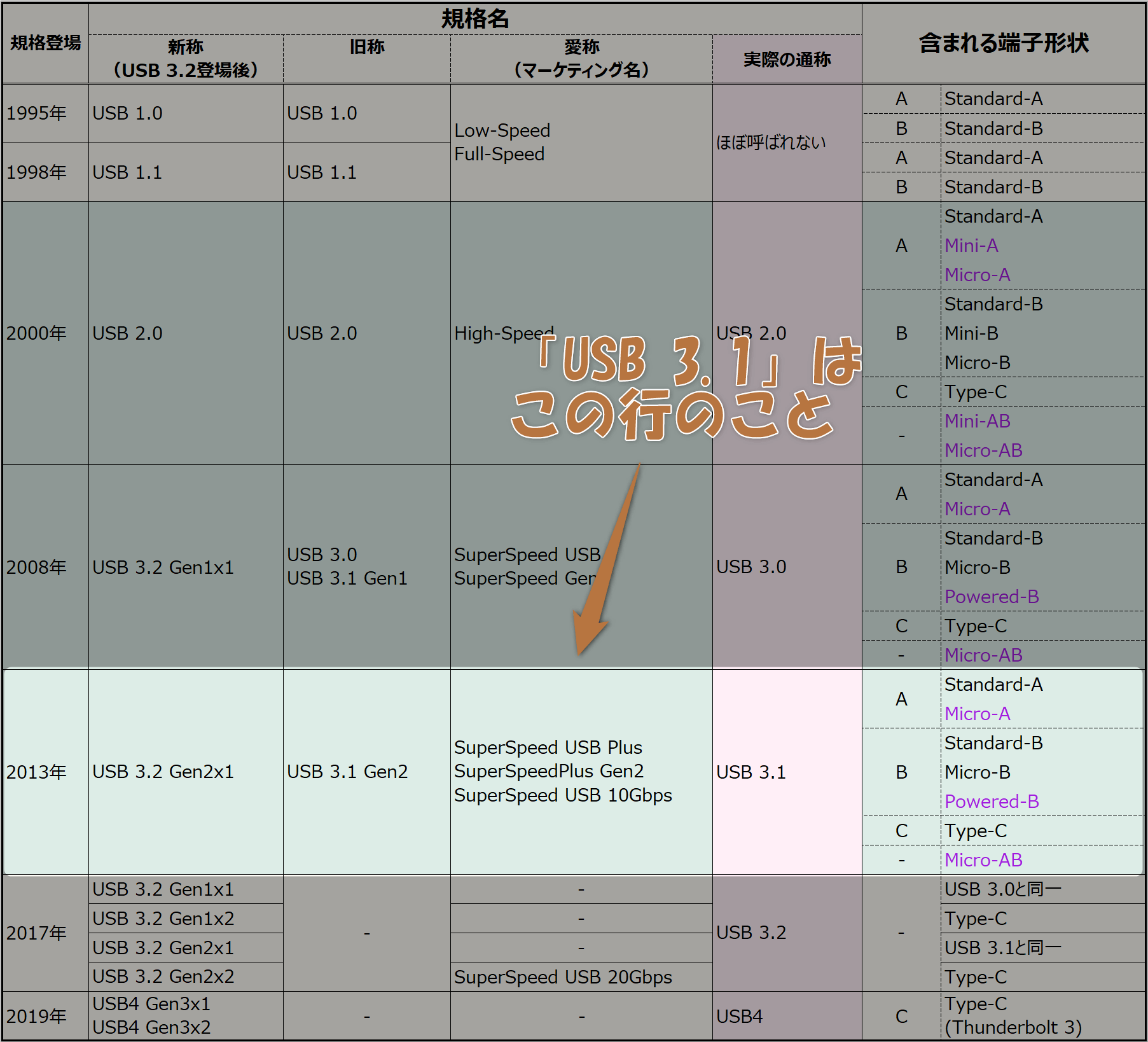

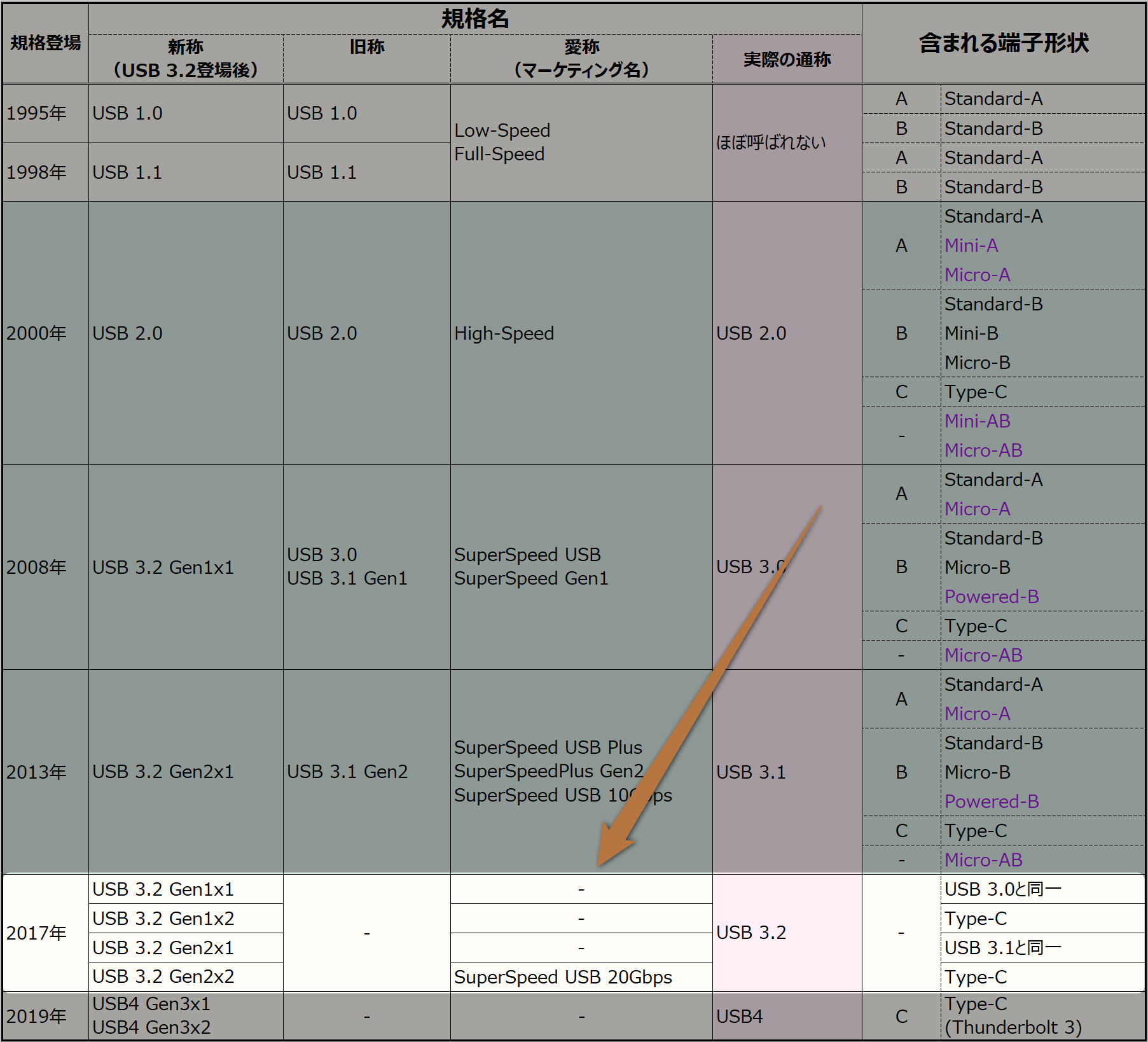

とりあえず、試行錯誤を重ねて作り上げた以下の表をご覧ください。

今回の記事のメインにもなる部分ですのでここはとても重要です。

※色々考えた末、画像として用意しました。以降この記事に登場する全ての表が同様に画像化されています。スマホで拡大して見るのはもちろん、ダウンロードして普段からのご利用などにもどうぞ。

この表は、USB の世界標準団体「USB-IF」が発行している仕様書を確認しながら作成しています(USB.org)。その他信頼できるソースもいくつか参照しています。

上記表では下記のようなページを特に参考にしました。

この表について、特に重要なポイントとなる部分を以下に4つ挙げます。

- USB の名称(バージョン番号)は途中で何度か変わっており、現在は呼び名が入り乱れまくっていてカオス

- 「愛称」はどうでもいいので覚えなくてヨシ(これもコロコロ変わるしソースによって微妙に表記ゆれがある)

- 規格のバージョンによって定義されている端子が全然違うことに注目!(紫字は仕様として定義されてはいるけどレアすぎて実質見かけないもの)

- 現状で僕らが気にするべきは、緑色に着色した USB 2.0/USB 3.0/USB 3.1 のみでOKです。これ以外は製品自体も市場にほぼありません。

なお、以降この記事では上記表の「実際の通称」の部分の名称を使って説明を進めていきます。

つまり、

- 単に「USB 3.0」と言ったときは新称での「USB 3.2 Gen1x1」のこと

- 単に「USB 3.1」と言ったときは新称での「USB 3.2 Gen2x1」のこと

- 単に「USB 3.2」と言ったときは新称での「USB 3.2 Gen1x2」、もしくは「USB 3.2 Gen2x2」のこと

を指すこととします。さっきの表で言うとこう。

登場するUSBの規格の一覧は下記になります。

- USB 1.0 / USB 1.1

- USB 2.0

- USB 3.0

- USB 3.1

- USB 3.2

- USB4

これらひとつひとつについての詳細な解説は USB の規格と端子についてまとめの記事 をご覧ください。

ここでは、その中でも今後の説明のために絶対に説明しておくべき部分について書いておきます。

USB 3.x 系の名称について

さっきも書いた通り、

- USB 3.0

- USB 3.1

- USB 3.2

とそれぞれ言った場合は

- 「USB 3.2 Gen1x1」のこと

- 「USB 3.2 Gen2x1」のこと

- 「USB 3.2 Gen1x2」、もしくは「USB 3.2 Gen2x2」のこと

になるのですが、厳密には「USB 3.1 は USB 3.0 を取り込んだもの」であり、「USB 3.2 は USB 3.0 と USB 3.1 を取り込んだもの」である点に注意してください。

つまり、

この「USB 3.1 の行」には USB 3.0 も含まれているのが正しい理解で、「USB 3.1」と表現されている時点で「USB 3.0」は存在していないことになります。

そして USB 3.2 でも同じことが起きています。

USB 3.2 を示すこの行にある4つの呼び名は、下記のような構成になるということです。

この4行は、

- USB 3.2 Gen1x1 は「USB 3.0」のこと、つまり「3.1 発表時の『USB 3.1 Gen1』」

- USB 3.2 Gen1x2 は新登場なので純粋な「USB 3.2」

- USB 3.2 Gen2x1 は「USB 3.1」のこと、つまり「3.1 発表時の『USB 3.1 Gen2』」

- USB 3.2 Gen2x2 は新登場なので純粋な「USB 3.2」

ということ。

ただしこれらが厳密にこの通りに記述されていることは稀で、ほとんどは

- 3.0

- 3.1

- 3.2

と区別されて考えられています。なのでこの記事でもそれに則り、前述したような呼び分けをしているということです。

「まだ意味不明」という方は、USB の規格と端子についてまとめの記事 に詳しい説明があるのでこちらをどうぞ。

1-2.USB の「端子」について理解する

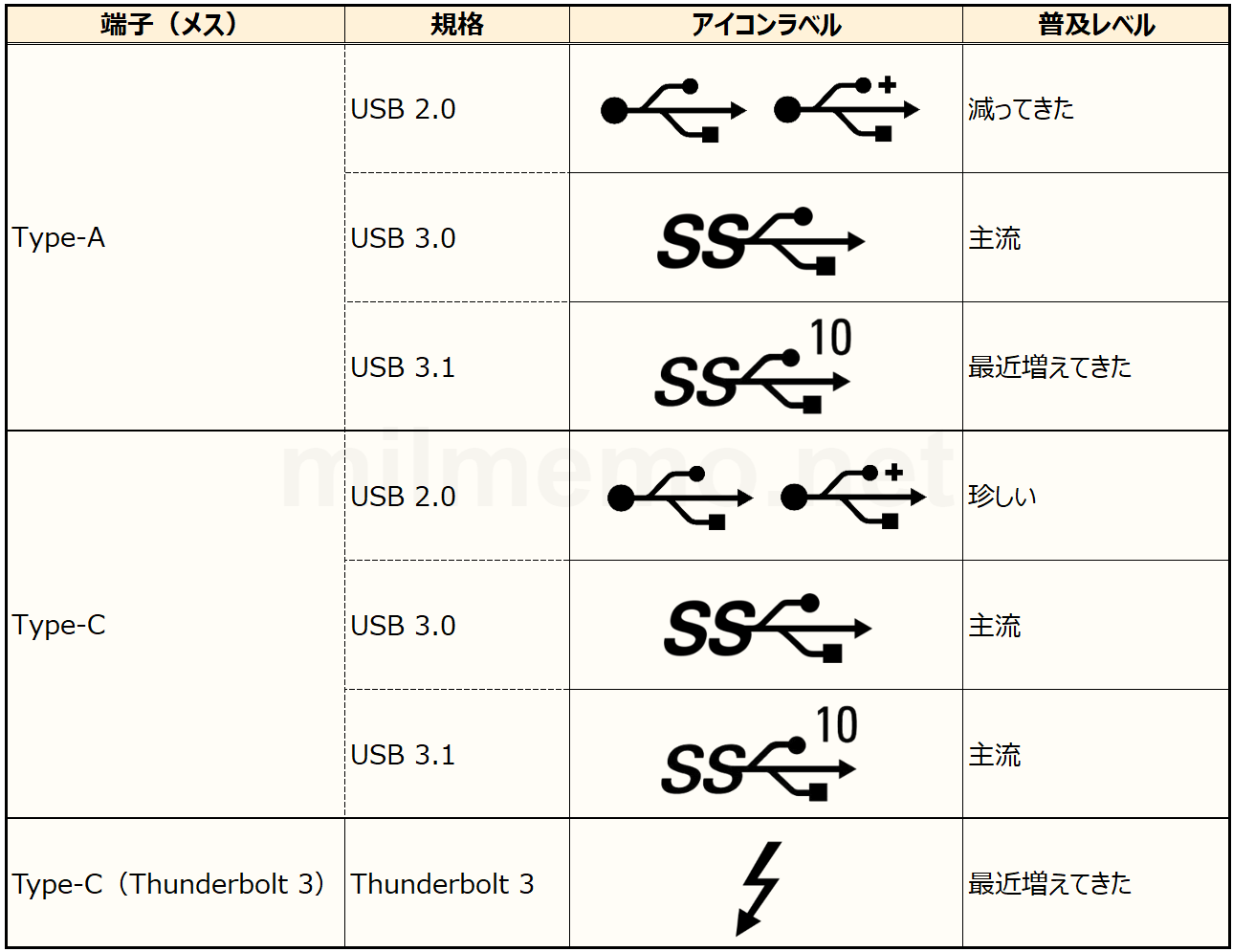

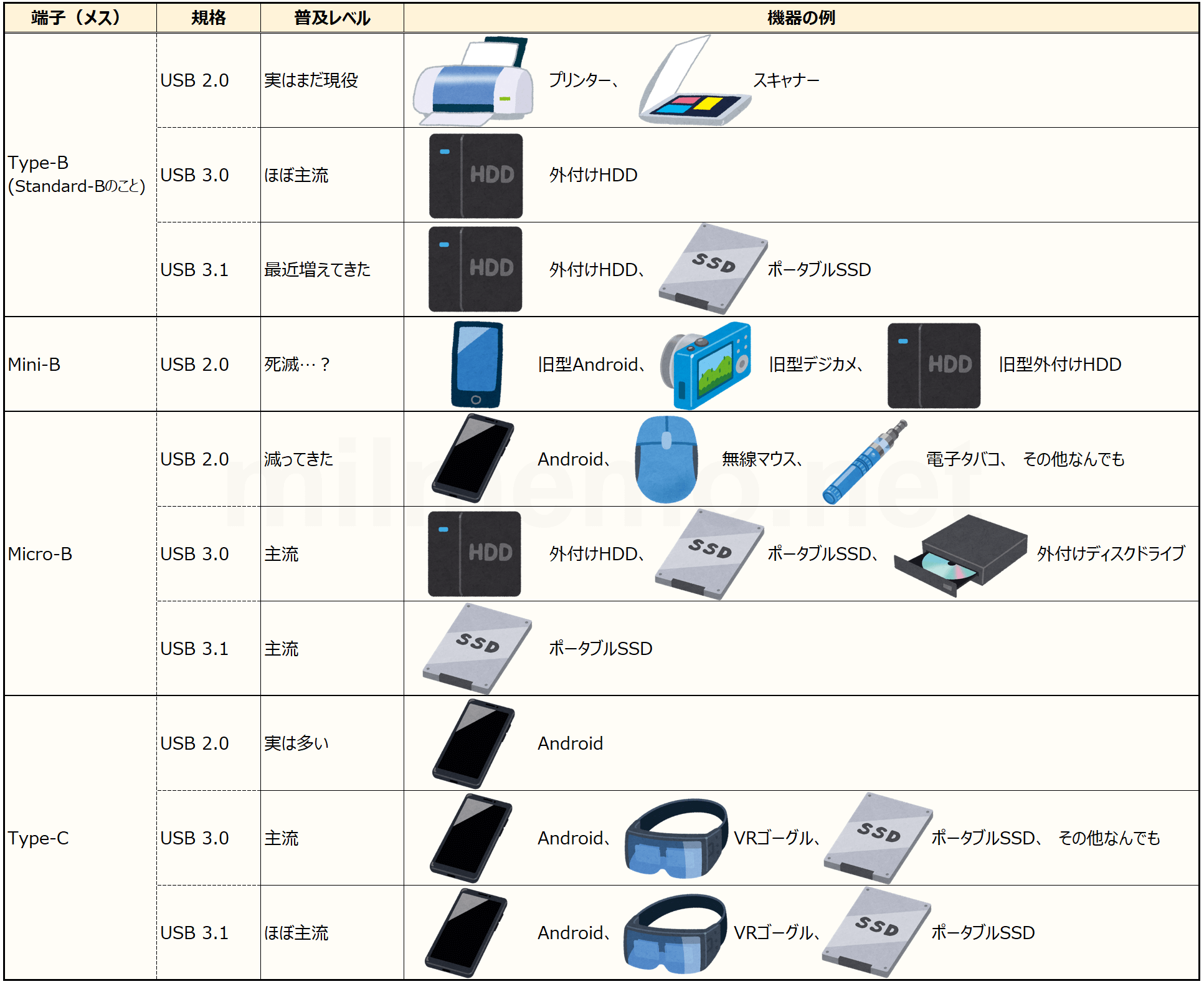

次は「端子」について。

まず、今回も存在する全ての USB 端子を1つの表にまとめてみましたのでご覧ください。

端子は規格と比べると随分分かりやすく、この表ひとつでも十分に理解できるレベルだと思います。主な注意点は下記2点くらいです。

- 「コネクタ」というのはいわゆる「オス」のこと、「ソケット」はいわゆる「メス」のことです。物によって実は片方しかないパターンがあることに注目してください。

- 同じ端子のはずなのに「規格 ver.」で分かれているものは、つまり USB のバージョンが途中で上がったら端子の形(など)も変わったものという意味です。見た目が変わるものは別物扱いとしています。

この中でもよく使われるものを抜き出した画像も用意してみました。お役立てください!

存在する端子は

- Standard-A

- Mini-A

- Micro-A

- Standard-B

- Mini-B

- Micro-B

- Powered-B

- Type-C

- Mini-AB

- Micro-AB

という一覧になります。知らないものも多いんじゃないでしょうか!

端子についても詳細な解説は下記の別記事に任せます。特に必須となる注意事項はないので、それぞれの写真などをご覧になりたい方以外はお読みいただかなくても OK です。

以上が「端子」についての説明でした。「規格」と「端子」の関係についてもかなり明確になりましたよね!

個々の説明はもとより、「規格」と「端子」それぞれで掲載したまとめ表をベースに詳細解説記事を何度もチェックしてみてください。きっとすぐに頭に入ってくるはず!

そのスッキリさのまま、次は Type-C についての理解を深めてみましょう。

2.Type-C 端子、それに関連する Thunderbolt 3 規格などを理解する

さて、ここからは冒頭での「3つの柱」における2つめのお話です。

- 「規格」と「端子」の関係

- Type-C という端子について

↑今からココ! - 電源・電圧など充電について

Type-C はあくまでも USB 端子のひとつに過ぎませんが、これと関連した要素があまりにも多く複雑すぎるので、第2章では「Type-C を軸にして付帯要素の解説をする」という算段です。

Type-C に関する説明である第2章の章立ては以下。

- USB Type-C とは

- Type-Cの オルタネートモードとは

- Type-C と Thunderbolt 3 の関係について

第1章と同じく、この内容は別の記事で詳しく解説しています。併せてお読みいただくのをおすすめします。

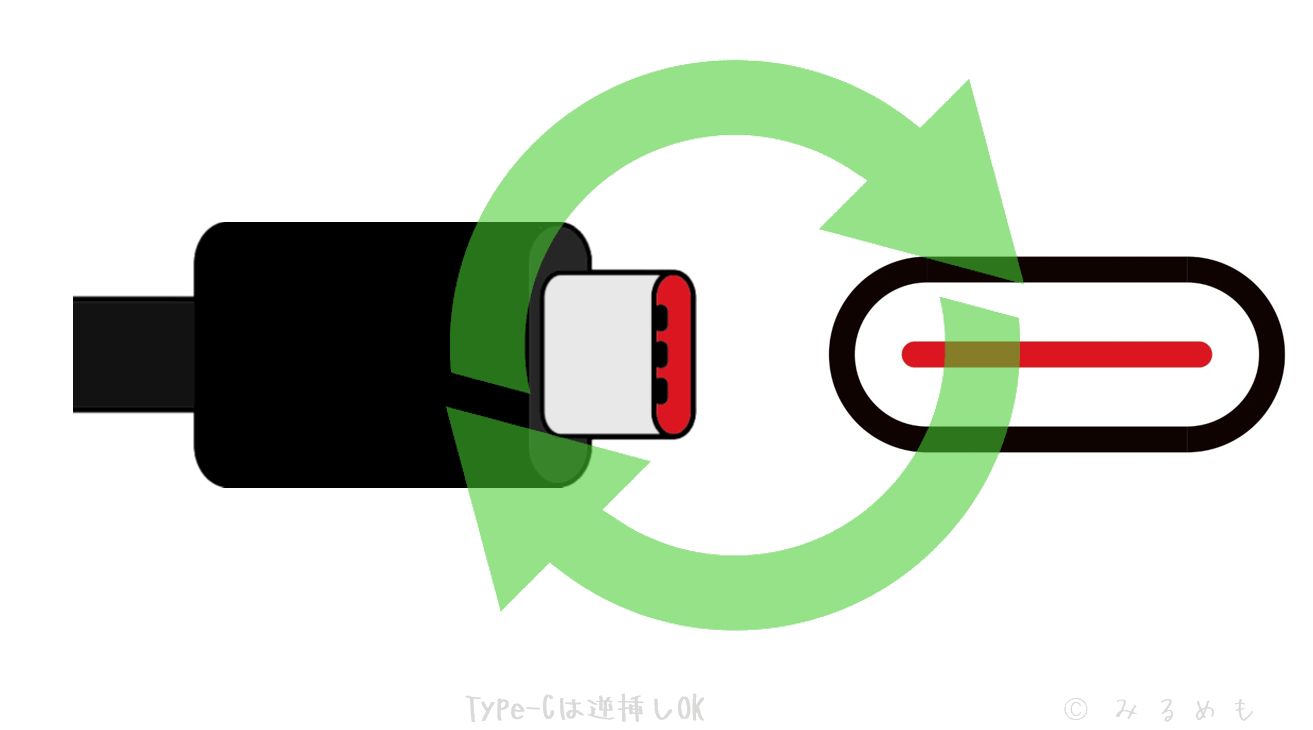

Type-C とは USB 規格に準ずる端子の1つで、裏表なく挿せるリバーシブル仕様などの大きな特徴を持っているものです。

仕様書は Type-C 解説の別記事 もこれら公式の仕様書やデータシートを見ながら情報を確認して執筆しています。

発表されたのは 2014 年とかなり最近。

実際に僕らが市場で目にするようになったのはその少し後でしたが、これがちょうど USB 3.0 が普及してきたタイミングと被ってしまい、間違った理解の筆頭である「Type-C = USB 3.0/USB 3.1」というのが広まってしまったんですね。

USB 2.0 へのサポートも発表され、今でも多く使われています。スマホの Type-C 端子も実は USB 2.0 のものは多く、見た目だけでは判別できないので十分注意してください。これは今後この記事内でも何度も言及します。

Type-C が持つ大きな特徴は下記の4つ。

- 逆挿し可能

- 親子の概念がなくなった

- USB 以外の信号も流せるようになった

- USB PD(Power Delivery) が使える

1番は僕らもよく知るリバーシブル仕様のこと。

実は技術的には裏表は存在していますが、どっちに挿しても同じ効能が得られます。

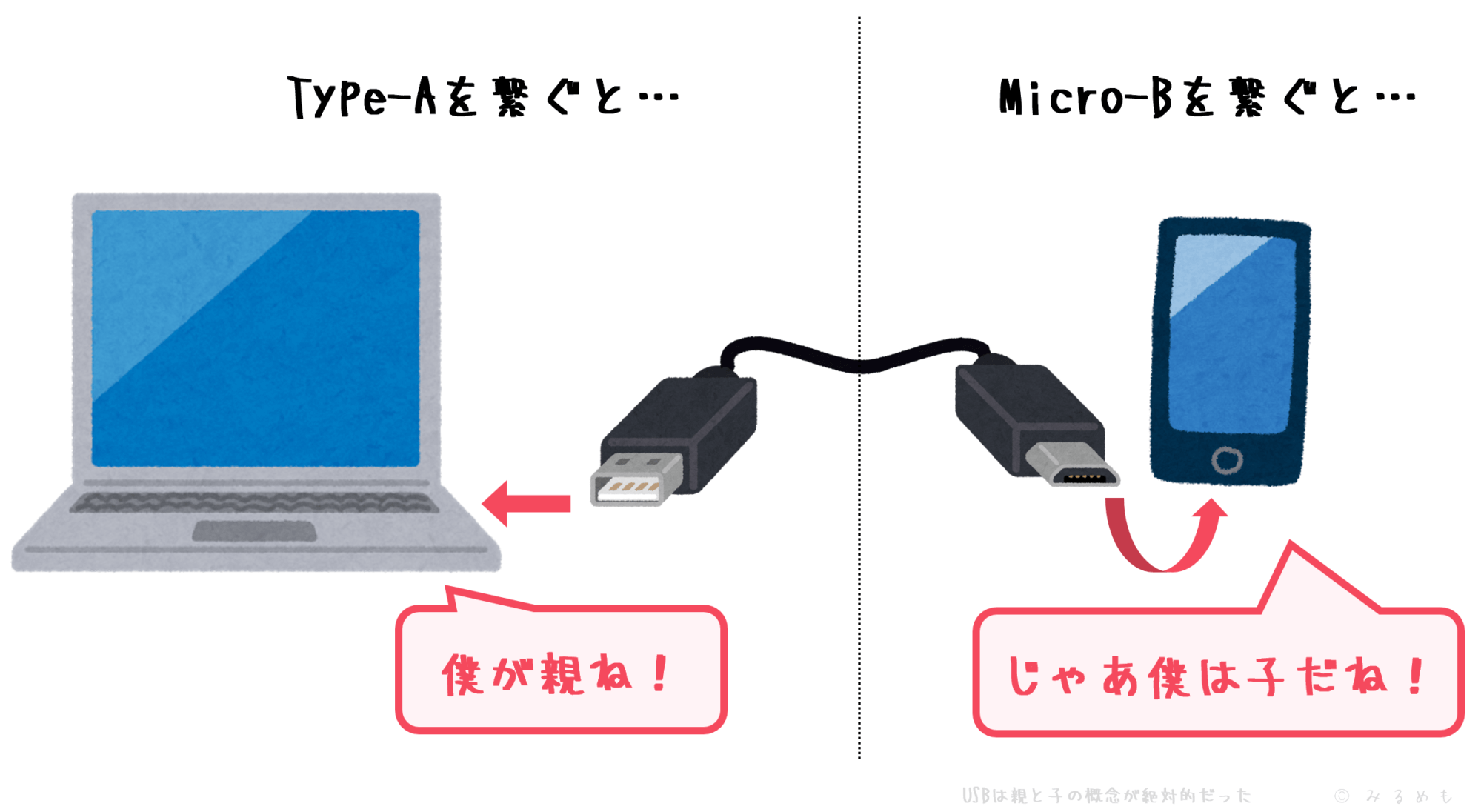

2番はこれまでの「USB 接続」という概念を吹き飛ばす大切な要素です。オルタネートモードや USB PD の基盤にもなっています。

これまでの USB は、A 系の端子が挿された方が自動的に親になり、反対の B 系は子にしかなれないというのが一般的でした。しかし Type-C ではそれがなくなった!

3番がオルタネートモードのことを挿しており、Type-C 解説の別記事でも大きく取り上げています。

また、4番の USB PD については「充電や電圧に関する仕様について」ということでこの第2章ではなく第3章で触れています。

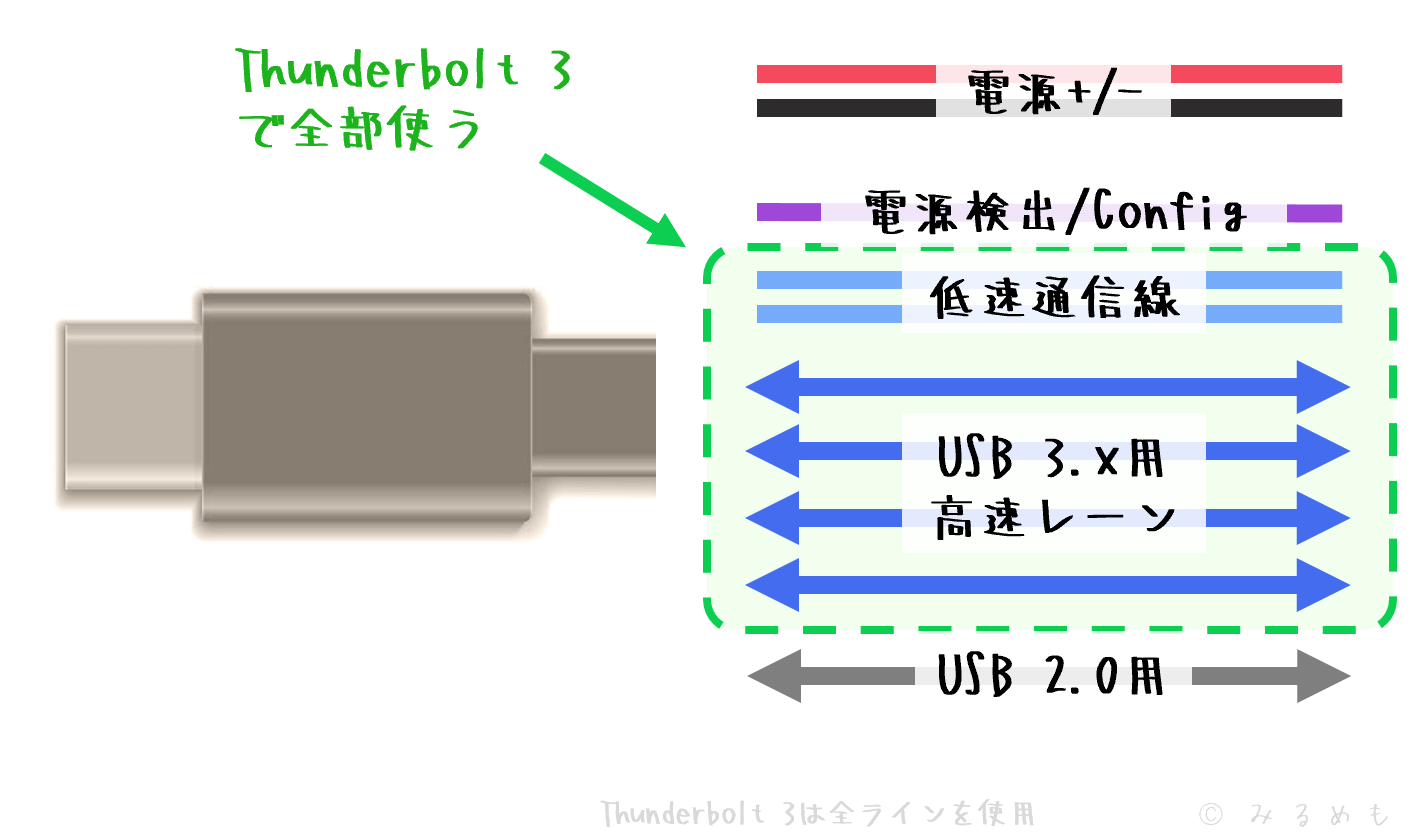

そして Type-C と関連が深い規格として「Thunderbolt 3」というものがあります。

「Thunderbolt 3 という規格」が「Type-C という端子」を利用しているだけにこの2つはよく混同されがちです。

あくまでも

- Type-C は単なる端子

- Thunderbolt という規格のバージョンの1つである Thunderbolt 3 がたまたま Type-C 端子を採用しているだけ

という別個の理解がキーポイントになります。

このように Type-C で追加された通信に使う高速レーンを全て Thunderbolt 3 用に充てられるため、互いの互換性も高くハイスペックな通信ができるんですね。

Thunderbolt 3 内で USB 3.1 としての通信も含まれているのでもちろん USB 接続との共存も可。この辺りについても詳しくは Type-C 解説の別記事 をどうぞ。

その結果として「Thunderbolt 3 は USB と完全に互換性がある」という状態にもなっている、ということでした。

ここまでが第2章「Type-C 端子、そのまわりの色々」の説明でした!

本記事上では詳しい解説こそ全て省いているものの、概要のイメージは掴めたと思います。

最後は第3章、これまで話してこなかった「電源」に関わる部分です。引き続きよろしくどうぞ。

3.USB での充電、電源の仕様を知る

では、USB 理解の大事な3要素の最後である3つめの柱、「充電時の電源や電圧」について見ていきましょう。

- 「規格」と「端子」の関係

- Type-C という端子について

- 電源・電圧など充電について

↑今からココ!

これまで別リンクの解説記事含めて充電や電力についての話題は意識して書かないようにしてきました。バラバラと読むよりもここでまとめて知識を取り入れたほうが断然理解がしやすいからですね。

つまり、

- USB の「規格」と「端子」について理解している

- 「Type-C」というややこしいものについても理解している

という今のみなさんなら、この第3章で電源に関する部分だけを後付けで読むことにより、これまでに分かりにくかった電源に関する話が嘘のようにすんなりと理解できるはずなんです。

内容は3つに分かれた構成になってます。

- 電力に関する USB の規格ごとの仕様、その他基本的なこと

- USB PD(Power Delivery) について

- 実際の充電シーンを色々考えてみる

これまでに比べたら全然シンプルですよ~

それとこの第3章も別記事の用意があります。記事はこちら。

これまでとは違って中身もそこまで複雑ではないため、特に困りごとがない方は読まなくてもいいかも。しかし USB に関しては充電に関する困りごとが日頃一番多いはずなので、実生活に最も役立ちやすいのは反対にこの第3章かもしれないですね。

第3章の前提として1つだけ大事なポイントを。「電力」という言葉についてです。

しかしここで知っておけばいいのは「電圧[V]」×「電流[A]」だけです。

- 電圧の V は「ボルト」

- 電流の A は「アンペア」

ですが、ややこしくて嫌でしょうしここはあんまり気にしなくていいです。

実はこの後に出てくる言葉は全て「電力」だけですから、「電圧と電流が掛け合わさったものなんだな」と思っておけば万事 OK なんですね。

本まとめ記事では、さっきの

- 電力に関する USB の規格ごとの仕様、その他基本的なこと

- USB PD(Power Delivery) について

- 実際の充電シーンを色々考えてみる

という3項目のうち

- 電力に関する USB の規格ごとの仕様、その他基本的なこと

- USB PD(Power Delivery) について

についてざっくりと解説します。

3-1.USB の規格ごとの電力仕様、その他の基本的なこと

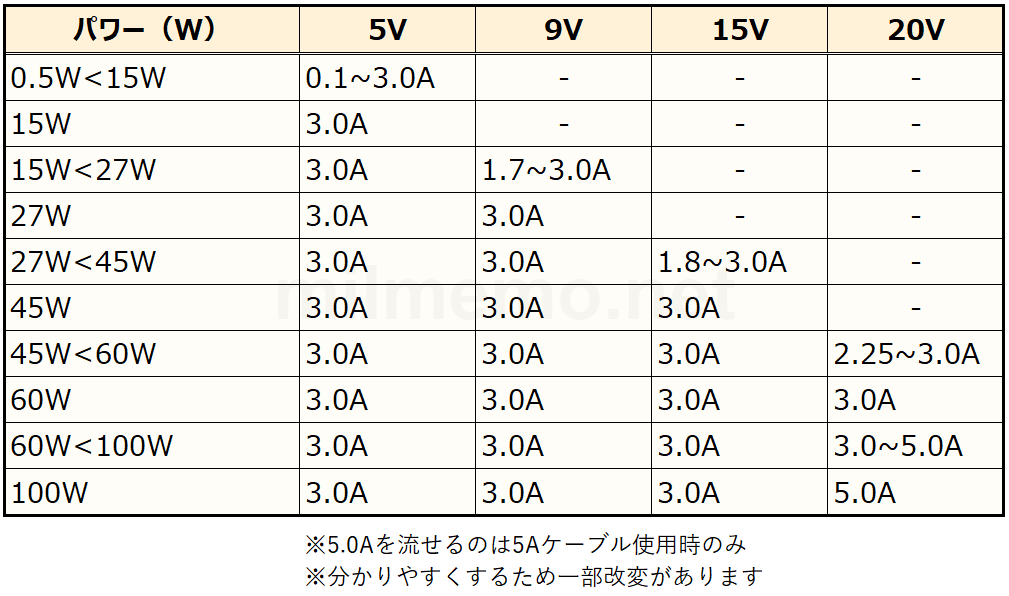

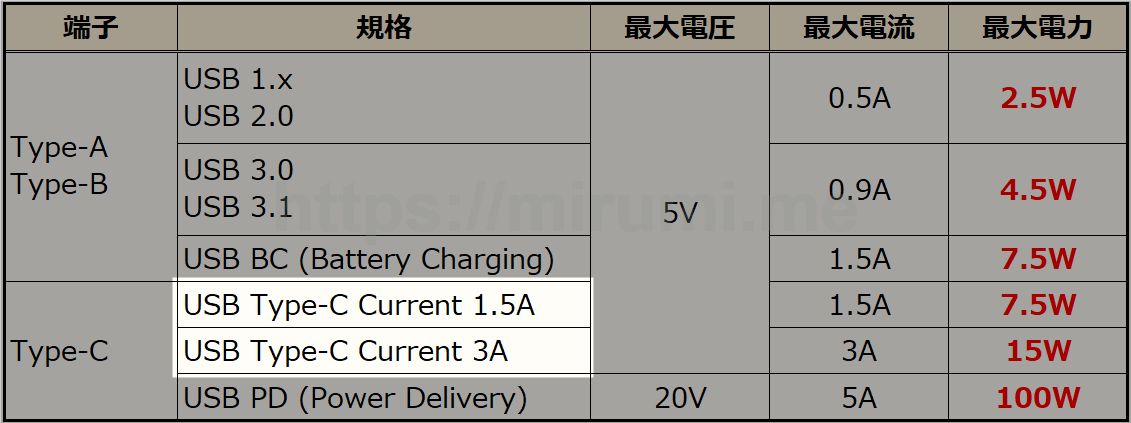

USB には規格ごとに流せる最大電力が決められています。それが下図。

基本的にはこの表ひとつで全ての説明がつくので、困ったときにはこれを見さえすれば問題はありません。

また、この他に「充電や電力に関する知っておくべき基本知識」というものもあります。

- データ通信があると供給電力は落ちる

- 充電時間は電力によって決まる

- 直接 USB と関わりがあるわけではないが、類似の充電規格もある

の3つです。

特に1つめは注意したいです。

USB で機器同士を接続した場合、充電だけではなくデータ通信機能も併用する場合は充電効率が下がります。かなり起きやすい現象なので意識するといいでしょう。

下記のような「充電専用ケーブル」を使うという選択肢もあります。

3つめの「充電に関する類似規格」とは

- Quick Charge

- PowerIQ

などのようなものですね。モバイルバッテリーなどを買うときなどによく聞くと思います。

これは厳密には USB に則った仕様の規格ではないので、今回の記事及び USB の充電や電力に関する詳細解説記事 でも細かく説明はしていません。

3-2.USB PD(Power Delivery) とは?

USB での充電といえば最近の流行りは USB PD ですね。

USB PD とは Type-C 端子で使えるようになった新しい充電規格で、これまでとは文字通り桁違いの電力量を供給できます。

今まで多く使われていたのは USB BC(Battery Charging) というやつなんですが、これでもたった 7.5W。USB PD では最大 100W 流せますので、なんと 13 倍です。

主な特徴は3つ。

- 双方のデバイス同士の対応が必須

- 「パワールール(Power Rules)」という仕様に則って充電電力が決まる

- 動作要件は USB 2.0 以上

ここで注意しておく点を1つ挙げるなら、「Type-C ケーブルで繋いだから絶対に USB PD が使える」は間違いだということ。よくある勘違いの代表例でしょう。

ケーブルは Type-C であれば(電力は無視なら)とりあえず問題はないし、USB バージョンも 2.0 でも何でも OK です。しかし充電する側とされる側のデバイスが USB PD 対応品である必要はあります。

充電されるときの電力はどう決まるかというと、それが「パワールール(Power Rules)」です。

このようにある一定で区切られた電圧 [V] ごとに、流して OK な電流値 [A] を決めているのが基本的な仕組みです。

この考え方と USB PD に対するあるべき姿勢などについて、詳しい内容は下記の解説記事でどうぞ。

このまとめ記事ではかなり説明は端折っているものの、充電や電力に関する大枠の説明はここまでで終了となり、同時に「USB 理解のための3要素」の説明も全て終了しました。

ここまででももう相当な USB マスターになっているはずですが、最後にその力試しをすべく、まとめを兼ねてもうちょっとだけ USB についての理解を深めていきましょう!

USB についてのまとめ:今までの知識を駆使して適切なケーブル選びをしよう

この記事を読み始める前はごっちゃになっていた3つの要素それぞれも、今では要素(章)1つずつに沿って綺麗に整理されているのではと思いますが、いかがでしょう?

細かいところは読み直していただくか、もしくはこの記事へコメントいただくのももちろん構いませんし、Twitter(@みるみ) へご連絡いただいても結構です。誤りなどのご指摘等もありましたらぜひ。

では最後に、これまで読んできた内容を振り返ることを兼ねて「実生活での USB ケーブル選び」について考えてみましょう!

ケーブル選びも「USB 理解のための3つの要素」で進める

ケーブル選びの手順も、実は今回の記事の大枠である「3つの理解」が活きてきます。

- まずは端子を見て、それから規格を考える

- Type-C ならそれに付随する情報をチェック

- 充電も重要なら電力不足にならないかチェック

というように、ちょうどいい感じで分担してケーブル選びに役立てていけるというわけです!

もちろん実際はそんなまどろっこしいことはしなくてもいいですが、せっかくなので今回はこの内容に沿って進めてみましょう。

①:端子と規格の組み合わせをよく見よう

まずは規格と端子の関係を明確にします。

以下に PC 側(従来でいう「親」)と周辺機器側(従来でいう「子」)での規格と端子の現状について改めてまとめてみました。

特に説明は不要かと思いますが、僕の体感ベースでの「普及レベル」なども書いてみましたのでぜひご覧ください。

また、第1章ではアイコンラベルを掲載していなかったのですが、代わりにここでまとめて載せておきました。このセリフが何度目か分かりませんけど表示は義務化されていない&種類もバラバラなのでいつものごとくご注意を。

また、自宅ではこんなアイコンラベルも見つけました。

ググっても驚くほどヒットしないし、なぜか情報が枯渇している。よく見かける気はしますけど…。

この「3.1」が複数の意味を持ち得ることはもうみなさんも分かると思います。ので、メーカーのスペック表を見てみたら

となっていました。「端子が Type-C だからこれは(この記事で呼んできた)USB 3.1 のことだな」かと思いきや、実は隣には Type-A 端子にも同じアイコンラベルが印字されていてもう意味不明です。

…。

ただでさえ USB という世界が混沌としているんだから、もうちょいなんとかしてくんない?

まずはこれらの表を見て、必要なケーブルの両端の端子形状/規格バージョンを絞り込むのがおすすめ。

当然、接続したいデバイスの対応規格バージョンが何であるかは事前に確認しておく必要はあります。バージョンが高いものに合わせておけば損はないですが、関連商品の購入が絡む場合などは無駄な出費とならないよう要注意です。

ケーブルについては簡単で、パッケージを見れば当然 USB のバージョンは分かります。

ケーブル単体だと仕様の確認には難儀するものの、パッケージに入っていればだいたいなんとかなる。

しかし USB 3.0/3.1/3.2 の表記はカオスなので、バージョン番号を見るのではなく転送速度を見るのがおすすめ。

単に

- 5G[bps] → USB 3.0

- 10G[bps] → USB 3.1

- 20G[bps] → USB 3.2

というだけです。しかも、言わずもがな USB 3.2 の存在を気にするのは Type-C ケーブルのときだけで OK です。

ここまでが分かっていればだいたい問題ないでしょう!

②:Type-C が絡むときは色々確認しよう

例によって、Type-C が絡むときは確認しなければならないことが色々と増えます。

ファイルのやり取りなど高速な通信がしたい

→通信速度は規格に依存するので、USB 3.0/3.1 などなるべく新しい規格のケーブルにするべき

ディスプレイと繋ぐ用途があるかも

→少なくとも USB 2.0 のケーブルは選んではいけない(USB 3.0 か USB 3.1 なら OK)

充電関係も 1 本にまとめたい

→「USB BC 対応の Type-A - USB BC 対応の Micro-B など」か「USB PD 対応の Type-C - USB PD 対応の Type-C」という端子の組み合わせになっており、かつケーブルも適切な選択をする必要がある

できれば Thunderbolt 3 で最高速(40G[bps])の通信もしたい

→Thunderbolt 3 専用ケーブルを用意する必要がある(USB 通信は 2.0 で諦める必要がある)

こういう感じ。

また、Type-C ケーブル自体の対応規格は見た目だけでは判断がほぼ不可能なので、購入するときのパッケージや仕様書に頼るしかありません。

基本的に開封してしまったらもう仕様は分からないので、自分でラベルなどを巻きつけてメモっておくしか手がないです。

それともうひとつ、大事なので何度も申し上げておきますが、スマホの Type-C 端子は USB 2.0 のものが多いので十分に注意してください。USB 3.0/3.1 の Type-C ケーブルを買っても無駄になってしまうということです。

なお、仮に Type-C 端子が USB 2.0 だったとしてもスマホの場合はほぼ USB PD に対応しているので、充電の面ではあまり心配は要りません。もちろんこれも仕様書などをチェックする以外に方法はありませんが(電池やバッテリーの記載の辺りを探すと手がかりが見つかりやすいです)。

③:充電環境も気をつける

手順の最後は電力に関する部分ですが、実はこの部分は①と②が適切に行われていればほぼ完了しています。

注意することがあるとしたら、USB PD ではない Type-C ケーブルには 1.5A 品と 3A 品があるというところでしょうか。

ここで出てきた

- Current 1.5A

- Current 3A

というのがありましたね。

ケーブルを購入するときはパッケージに記載されている「5V・◯A出力対応」などのような表記を探しましょう。

USB PD ではなくとも、3A の出力が可能なら 5[V] × 3[A] で 15[W] 給電できますから、スマホ程度なら十分すぎるくらいです。

USB ケーブルの購入について諸々

これまでケーブル自体にフォーカスしてちゃんとしたまとめは行ってきていなかったので、最後に軽くご紹介。商品例も一覧にしていますのでぜひ参考にしてみてください。

紹介しているケーブルのメーカーは

- Anker

- UGREEN

- Plugable

- (Amazonベーシック)

あたりの、品質と販売実績で信頼があるものを選んでいます。安心してご購入ください!

ケーブルの購入において注意したいのは、良かれと思って買った高レベルのケーブルが無駄になってしまうパターン。

特に

- USB 3.1

- Thunderbolt 3

- USB PD

あたりが要注意です。

大原則、もう一度言っておきますよ。

「繋ぎたい端子同士とケーブル、この3つが仕様に沿って初めて利用できる」です。

お忘れなく。

ケーブル両端の USB 端子の組み合わせは?

繋ぎたい2つの端子が手元にあっても、それを繋ぐケーブルがそもそも存在していないとどうにもならないですよね。

というわけで、どういう組み合わせタイプの USB ケーブルがあるかを2つに分けてまとめてみました。

こちらはマトリクス表になっていて、両端のケーブルの組み合わせについてまとめたもの。

注意点は、

- 「Type-A」と「Type-B」と記載があるのはそれぞれ「Standard-A」と「Standard-B」のこと

- 端子は全てオス前提

- 「✕」とあるのは、激レアかもしくは存在しないもの(明確な線引きは不能なためこうしています)

- USB 2.0/USB 3.0/USB 3.1 とで当然レア度が変わるものはあるにせよ、そこまで細かくは記載していない(一部注記あり)

です。

表の2つめ。

| ケーブルの 端子の組み合わせ |

規格 | 普及度 | 周辺機器 に付属 |

製品の例 |

| Type-A Type-A |

USB 2.0 | ◯ | - | Amazonリンク |

| USB 3.0 | ◯ | - | Amazonリンク | |

| USB 3.1 | ✕ | - | - | |

| Type-A Type-B |

USB 2.0 | ◯ | する | Amazonリンク |

| USB 3.0 | ◯ | する | Amazonリンク | |

| USB 3.1 | ✕ | しない | - | |

| Type-A Micro-B |

USB 2.0 | ◎ | する | Amazonリンク |

| USB 3.0 | ◯ | する | Amazonリンク | |

| USB 3.1 | ✕ | しない | - | |

| Type-A Type-C |

USB 2.0 | ◯ | する | Amazonリンク |

| USB 3.0 | ◯ | する | Amazonリンク | |

| USB 3.1 | ◯ | する | Amazonリンク | |

| Type-B Type-C |

USB 2.0 | △ | しない | Amazonリンク |

| USB 3.0 | △ | しない | Amazonリンク | |

| USB 3.1 | ✕ | しない | Amazonリンク | |

| Micro-B Type-C |

USB 2.0 | △ | しない | Amazonリンク |

| USB 3.0 | ✕ | しない | - | |

| USB 3.1 | △ | しない | Amazonリンク | |

| Type-C Type-C |

USB 2.0 | ◯ | する | Amazonリンク |

| USB 3.0 | ◎ | する | Amazonリンク | |

| USB 3.1 | ◯ | する | Amazonリンク |

こっちは、さっきのマトリクス表からメジャーな組み合わせだけを抜粋し、規格を含めて通常の表に組み替えたものです。基本的に USB 3.1 が絡むと対応数はぐっと減るというのが現状です。

製品例のリンクも掲載しておきましたので購入の際の参考にしてください。

「変換アダプタ」の存在:端子の形さえ合えば基本的に接続可能

ケーブル続きで「変換アダプタ」についても。

USB 接続自体はほぼ全て互換性があるので、端子の形状さえ無理矢理にでも揃えられれば基本的に通信は可能です。

USB 1.1 から USB4 までの互換性があることは確認できています。USB 1.0 のみ裏付けが取れませんでしたが、たぶん死ぬまで使うことはないでしょうからヨシとします。

なので、新しい USB ケーブルを購入するよりも、まずは「変換アダプタ」で代用できないか検討するといいかもしれません。

これもまとめました。

| 変換元(メス) | 変換先(オス) | イメージ | 規格 | 製品の例 |

| Type-A | Type-C |  |

USB 2.0 | - |

| USB 3.0 | Amazonリンク | |||

| USB 3.1 | - | |||

| Type-C | Type-A |  |

USB 2.0 | - |

| USB 3.0 | Amazonリンク | |||

| USB 3.1 | - | |||

| Type-C | Micro-B |  |

USB 2.0 | Amazonリンク |

| USB 3.0 | - | |||

| USB 3.1 | - | |||

| Mini-B | Type-C |  |

USB 2.0 | Amazonリンク |

| USB 3.0 | - | |||

| USB 3.1 | - | |||

| Micro-B | Type-C |  |

USB 2.0 | Amazonリンク |

| USB 3.0 | - | |||

| USB 3.1 | - |

僕も初めて気付きましたが、変換アダプタは2.0仕様が少ないですね(B 系が絡んでいるものに関しては端子形状的に当然です)。最初から上位のものを用意しておけば大は小を兼ねるという考え方でしょうか。

ケーブルタイプの方が一般的かも。一番使うのはやはり「Type-Cオス - Type-Aメス」。1本は持っておくといいでしょう。

また、下記のように「延長ケーブル」というものもあります。適宜ご使用ください。

延長ケーブルもアクティブケーブルとパッシブケーブルと実は分かれていますが、日常生活でその差を意識する必要はないはずなので気にしなくて OK!

ただし付随する機能や規格、転送速度などは全てレベルの低い方になってしまう点だけはお忘れなく。「上位互換」というやつですね。

これで「まとめ:USB ケーブル選び」も終了です!

おまけ:USB に関する比較的重要ないくつかのこと

最後、軽いおまけを3項目だけお伝えして本当に終わりです。

①:「OTG(On The Go)」について

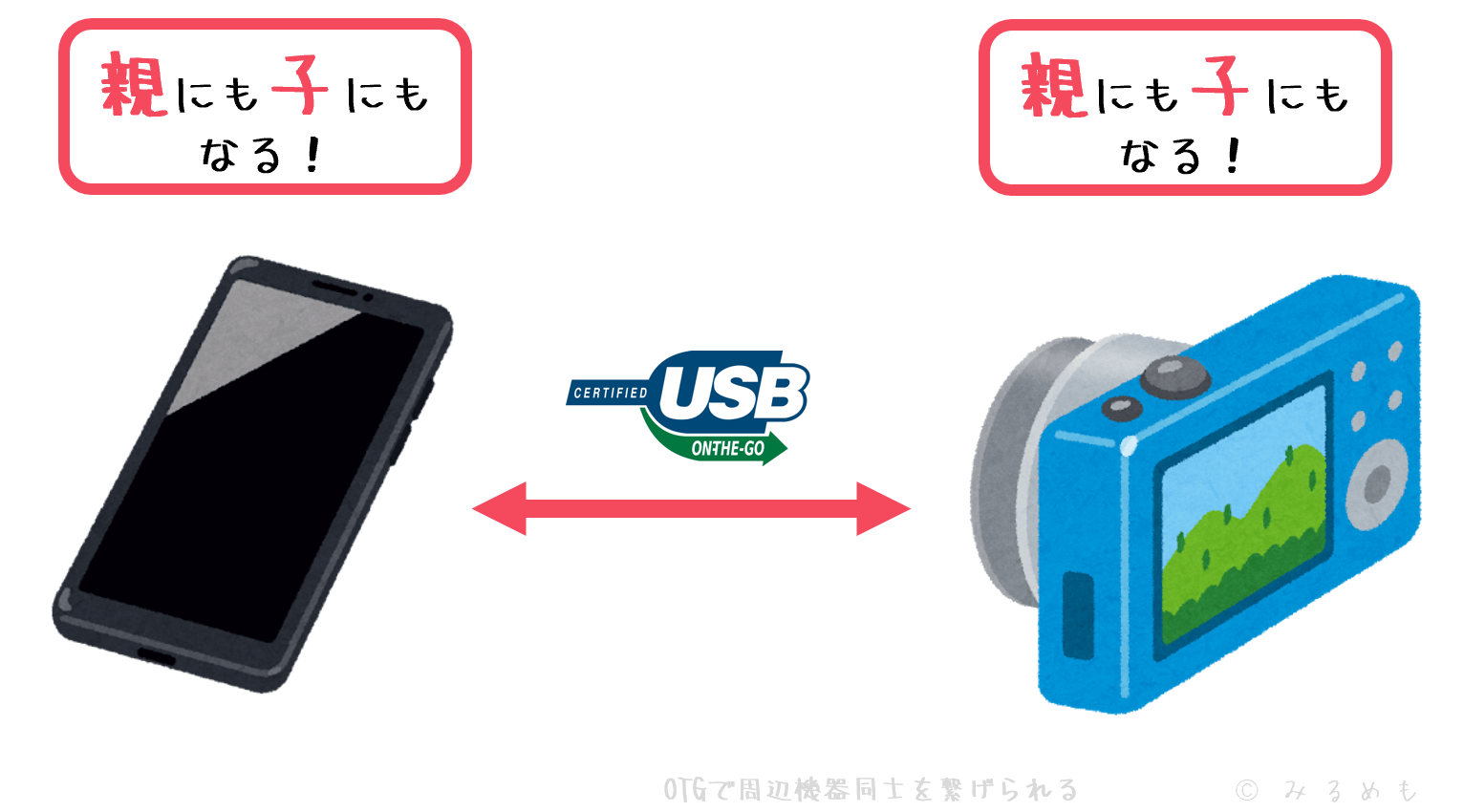

Type-C に関する説明の部分で「USB はもともと親子の概念が強く、A 系端子で繋がったものがホスト(親)、B 系端子で繋がったものが周辺機器側(子)という関係になる」とお話しました。

つまり、「周辺機器同士では USB 接続できなかった」のですね。スマホにマウスを繋ぐ、みたいのはイレギュラーだったわけです。

これを解決するために生まれたのが「USB OTG(On The Go)」でした。

周辺機器同士で繋いでも、擬似的にどちらかを親に見立てることができる技術です。

しかし、USB OTG の登場時は既存の USB 通信に組み込まれるような形で仕様が策定されたわけではありませんでした。

なので、

このような「OTG 変換アダプタ」を使うことで、例えばスマホにマウスや USB メモリを繋いだりできるようになったんです。

この記事の初めの方で

- 「Mini-AB」

- 「Micro-AB」

などの幻の激レア端子があることをお話していますが、実はこの背景には OTG がいました。

並列に並んだ同じレベルの機器同士が繋がれるとき――これが OTG が本来想定していた利用シーンですが(デュアルロールデバイスといいます)――このときに「どっち側に A/B どちらのケーブルを挿してもいい」としたかったわけです。だから A と B が一緒になったコネクタが現れたんですね。

しかし現在では、表立ってこの表記が使われることはなくなっています。

- Type-C という「親子の概念自体に縛られない規格」が登場したこと

- OTG の仕様自体が USB の標準にどんどん取り込まれていったこと

などが理由です。

②:今度「USB4」っていうのが新しく出るよ(出たよ)

第1章でも触れていますが、2019 年の 9 月に USB4 というものが発表されています。

USB4 は、Thunderbolt 3 をベースにそっくりそのまま USB に置き換えたような規格です。

Thunderbolt 3 は USB を取り込んだような規格でしたが、今度は USB4 がそれを飲み込んだような形ですね。なんだかイタチごっこの香りが…。

では何が変わったか?というと、USB での通信で 40G[bps] を叩き出せるようになったのが大きな変更点。

「実質 Thunderbolt 3 だけど、純粋な USB だよ」と思っておけば今は十分でしょう。まだ USB 3.2 の製品すら僕らの手元にはない状態ですし、出回るのは数年先かと思われます。

現状では、

- シールド強化された USB4 専用ケーブル(未発売)

- Thunderbolt 3 の専用ケーブル

のどちらかを使うことで利用が可能になります。これって汎用性激オチしてるんじゃ…

ちなみに "USB" と "4" の間に半角スペースは入らず、小数を使うのも今回でやめたというなんとも微妙なネーミング主張がされています。

追記 (2022/9/6) :2022/9/2に「USB4 Version 2.0」なるものが新しく発表されました。お前小数使うのやめたって自分でアピールしたばっかやろ。

最大 80G[bps] の通信に対応するということで、いままでのバージョンアップの歴史から鑑みるにおそらくレーンが倍になるのと似たような印象を受けます。当然新しいケーブル(しかもアクティブケーブル)も必要になるらしいですが、この追記時点でもまだ USB4 の製品すら出回っていないので覚えておかなくてよさそうです。

③:PC の USB ポートによって認識したりしなかったりする問題について

直接 USB の規格自体に関わる話題ではないですが、一応付記しておきます。

「PC の USB 端子に何かを挿してみたら認識しなかったけど、違う端子に挿し直してみたらちゃんと使えた」

という経験、あるある ですよね?

これについて有益な考察ができたので別の記事にまとめています。ご興味ある方は下記リンクからどうぞ。

自分の PC の事情は知っておくといいかもしれません。

おわりに

これで USB に関する全ての内容を書き終えました(この記事は3つの柱の各記事のサマリーだけなので全ての詳細は他にもっとありますが)。

まずは大変お疲れ様でございました。

そしてここまで読んでくださって本当にありがとうございます。

今までに得た USB の知識はもちろん、「ユーザーファーストでブログを書く」という点においてもこれまでの総力を結集させて書き上げたつもりです。

どうやったらみなさんが読みやすい/分かりやすいと感じるかを常に考えながら書きました。しかしそれでもまだ足りないこともあるかと思うので、分かりにくかった点などはなんなりとご指摘ください。

USB について何かをググってみると、なんとなくの解説がなんとなくまとめられていて、それを読んだこっちもなんとなく分かった気になっちゃいます。

いや、でも待てよ?読んでみたはいいものの、「結局…なに???」

みたいなパターンをみなさん死ぬほど経験されているはず。

それらが検索上位を占めていては多くのユーザーさんたちも正しい知識を身に付けられません。そんな状態をなんとかしたい、この混沌とした「USB」という世界をスッキリさせたい、そんな思いからこれらの記事を書き始めました。

僕は記事公開後もかなり頻繁にリライトや追記をするタイプなので、この記事も今後どんどんブラッシュアップ/情報更新をしていきたいと思っています。ブックマークなどしていただいて、ぜひまたいらっしゃってください!

各種シェアボタンも に並んでおりますので、役に立ったと思っていただけましたらどうかシェアしていただけますと幸いです。多くの人に「USB」が理解されることを願っています。

それでは、ようやく終わります。

長い記事でしたがありがとうございました。

※この記事で使用した、当ブログオリジナルの図や表の無断転載を固くお断りいたします。引用する場合はこのページへリンクし、リンク先も明記してください。無断転載発見後、こちらが連絡しても引用の手順に応じていただけない場合は、しかるべき対処を講じさせていただきます。

ひととおり読みました!

「USBはなんか大変」ということしか理解できませんでしたが(小声)

でも、それはたぶん今とくにUSBについて困っていないからで、困ったことになったら読みに来ると思いますし、そのときにはとても役に立つんだろうなと思いました(こなみかん)

「ここにUSBのこと書いてあった」と覚えておきます。

以下、本編に関係ない上にとても細かい質問になります。

「付随する機能や規格、転送速度などは全てレベルの低い方になってしまう」についてなのですが、「低い方」に揃うのに「下位互換」ではなく「上位互換」と言うのはなぜなのでしょうか?

(上位互換と下位互換の使い分けが未だにわかりません…!)

ありがとうございます!

このまとめ記事は2ヶ月ほど前にアップしたんですが、うまくヒットしなかったので今週ちょうど記事を分けている途中です(絶妙なタイミングでお読みになられましたねww)。

USBに関するおよそ全ての内容は網羅できたかと思いますので今後ともぜひよろしくお願いします…。

上位互換、分かりにくいですよね。

もうググったりされたとは思いますが、僕なりの説明をしてみます。

「上位互換」とは「上位のものを(下位のものに)互換できる」ことを言います。

つまり「グレードが高いものだけど下位の機能も持っている」状態ですね。

今回は僕の書き方も悪かったと思いますが、「上位のUSBバージョン用のケーブルでも下位のUSBバージョンで通信できる」という意味でこれは上位互換に当てはまるかと思います。(無理に言わなくても良かったかも)

ちなみに似た言葉に「後方互換」というのがありますが、これは時系列が絡むときのみに使う言葉です。上位互換とよく混同されます。

分かりやすいのはプレステ1とプレステ2ですね。後から発売されたプレステ2でもプレステ1のディスクを使って遊べます。

理論的に起こり得やすいのは上位互換と後方互換だけなので、それぞれその逆(下位互換/前方互換)はあんまり気にしなくていい気がしています。

日本語って本当に難しいですね…!

あっ、これ前からあった記事なのですね。

いつもFeedlyに通知が来たら読むルーチンのはずなのに、前回は気づきませんでした…!なぜだ。

なるほど「上位」の側が主語なのですねー。

上位「へ」互換する、だと捉えていたので、なんか感覚と逆だなーとずっとモヤモヤしていました。かなりスッキリしました、ありがとうございます。

わからない言葉は複数のわかってそうな人(ぐーぐる先生を含む)に説明してもらって、複数の説明から共通概念を抜き出す……という理解のしかたをすることが多いのですが、上位互換/下位互換に関しては全く逆の説明を見かけることもあって、調べるたびに却ってわからなくなる単語の一つでした。

「理論的に起こり得やすいのは上位互換と後方互換だけ」というご説明を拝見して、ようやく腑に落ちた気がします。(無理に上位/下位を対義語として説明しようとして却って区別がわからなくなる、ということが起こりがち…なのかも?)

本題に関係ない話題にも関わらず、丁寧にお返事くださってありがとうございました!

おかげさまで積年の謎が少し解けました。

本当にいつもありがとうございます~!

漢字だけの熟語は助詞が消えちゃうからこういう風に分かりにくくなるパターン、多いですよね。僕も困ることよくあります。

>わからない言葉は複数のわかってそうな人(ぐーぐる先生を含む)に説明してもらって、複数の説明から共通概念を抜き出す……という理解のしかたをする

これ素晴らしいですね…!

意識はできてもなかなか実行できないですよね。見習いたい姿勢です。

>「理論的に起こり得やすいのは上位互換と後方互換だけ」

勝手に僕が思っているだけなのでどこかに齟齬があったらすみません。でも下位互換/前方互換って日常でほとんど聞いたことないですよね。

>(無理に上位/下位を対義語として説明しようとして却って区別がわからなくなる、ということが起こりがち…なのかも?)

これもすごい分かります…。

Wikipediaだけを読んだりしたあとの状態って、こうなりやすいですよね。

いえ、こちらこそ!

こういうのもおいしいブログネタになりそうです…。笑

はじめまして。Twitterでは文字制限があるためこちらで失礼いたします。

USB2.0への進化はわくわくしたものですが、PD・USB3.0・Thunderbolt…が続々と登場してきてから劇的な進化を喜ぶどころかカオスな状況にうんざりしていましたw

USBマスターには遠く及びませんが、大変勉強になる記事、感謝申し上げます。

Type-Cケーブルについて、質問させてください。

Type-C端子としては、24ピン(24本結線)仕様である一方で、

Type-Cケーブルによって対応しているUSB規格やPDやThunderboltの対応可否があるのは何故でしょうか?

何が言いたいかというと…例えば…

Type-C端子には、ピンアサインのとおり、SuperSpeed端子が計8ピンあると思います。

つまり、どのType-CケーブルにもSuperSpeed結線が計8本(4レーン)あるものだと思います。

ここにUSB3.1 Gen1 * 1対応のType-Cケーブルがあった場合、

SuperSpeed結線が計8本(4レーン)あるのであれば、

USB3.1 Gen2 * 2にも当然対応しているのではないか?と疑問に思った次第です。

仮説ですが、Type-C端子はSuperSpeed端子が計8ピンあっても、

USB3.1 Gen1 * 1対応のType-Cケーブル中は2本(1レーン)(5Gbps分)しか結線されていないのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

まず前提として理解しておかなければいけないことがふたつあります。

・ここで定義されているのはあくまでも「推奨仕様」に留まるということ

・USB ケーブルにも当然 IC チップが載っており、ホスト側の USB コントローラ(つまり PC のこと)に繋いだときに何がどう認識されるかはこのチップセットが司ることになる

たとえば、おっしゃるように SuperSpeed に使われるためのレーンがすべてのピンに結線されていない場合もありますし、PowerDelivery はチップセットが許可しなければ機能として有効化されません(もちろん登場する要素すべての仕様が PD を満たしているうえで)。

ですので、製品によるのでなんともではありますが、おそらくおっしゃっている仮説は正しいのではと思います。本当に USB 製品は有象無象なんですよ…。

早速のご返答ありがとうございました。

先ず質問中の「USB3.1 Gen」は「USB3.2 Gen」の誤りでした…申し訳ありませんでした。

ホスト側のコントローラ仕様(対応可否)については、認識として当然あるのですが、

疑問に思ったのは、あくまでもケーブルについてで、

24ピンが結線されてていれば、USB規格やPDやThunderbolt対応も非対応もないでしょ?だって物理的に結線されてるんだからと疑問に思った次第ですが…

> USB ケーブルにも当然 IC チップが載っており…

ここの認識が抜けておりました!

ケーブルと言っても線ではなく機器ってことなんですね!

ようやくスッキリしました!

数々の分かりやすい仕様表、大切に保存させていただきました。

今までげんなりしていたUSB製品選びも今後は楽しくなりそうです。

ありがとうございました。

(最後に…)

SuperSpeedのピン・線・レーン・対の理解にちと苦戦しましたw

次のサイトのようにピンアサインでも解説いただけると更に面白いと思いました。

「USB2.0レーン」「低速線」はどのピンに該当するのか?等

https://www.jae.com/column/21-brief-Introduction-to-usb4/

スッキリいただけたようでよかったです!

たしかにピン、線、レーンなど似た言葉がたくさん登場するのでややこしくなっている可能性は否めませんね。ご提案ありがとうございます~

こんにちは、高校生です。

大変分かりやすい記事読ませていただき、ありがとうございます.

多分(というか絶対)この記事なしでは理解、把握できなかったと思います.

USBから離れた話になりますが、こういった技術系(かなり広い意味です)を体系的に把握すすることに昔からかなり苦しめられています。

理解力、探究心のなさも大きな原因でしょうが、

物心ついた頃(2010年代)から、全く分野が違う上に応用・改良しまくったモノ達を

当たり前の技術かのようにそして同列かのような言い草で見せられていたのも

原因じゃないかと思っています(愚痴です)。

主観ですが、ソフトなモノにそれが特に現れている気がします。

そこで聞きたいのですが、何か新しい分野を学ぶ時に、

その分野自体がどこに位置するのか、分野内の要素がそれぞれどこに位置するのか

正しく理解するコツはありますか。

こんにちは。こちらこそご覧いただきありがとうございます。

最後の段落で質問になりそうなことを察した瞬間に僕が答えようとしていたのは「まずは知りたい対象が全体の中でどういう階層構造の中でどう位置しているのかを把握しようとするのがおすすめです」…だったのですが、なんとその後の質問文に既にそれが書かれているではありませんか!こうなるともう僕が答えられることはありません。新しい概念に触れるときに最も大切だなと今でも考えているのがこれなので…。

ですが、最近に関していえばもうひとつ言えることがあります。この問題に対して特に高い威力を発揮するのが ChatGPT なんですよね。ちょうど似たようなことを以前にツイートしていたのでよければご覧ください。

https://twitter.com/milmemo_net/status/1687348947294310400

https://twitter.com/milmemo_net/status/1722088048345923932

検索エンジンでヒットするサイトのほとんどは低品質なコンテンツなので、この中から 1% の情報を探し出すために駆けずり回っていた時間は本質的に無駄で、そこを質問スキルさえあればほぼ全カットできてしまう時代になりました。もちろん技術的な分野など細かい部分が特に大切なシーンでは手動調査も併用するべきですが。

そんなわけで、僕も USB のことはだいぶ忘れてしまっていますがいまならもっと理解しやすい時代になっているかもな~と自分でも思いました!

確かに!ChatGPTがありましたね。

どんどん使っていきます。