この記事では

- USB の規格:「2.0」や「3.0」などよく聞くアレ

- USB の端子:「Micro-B」や「Type-C」などよく聞くアレ

について、これらそれぞれの種類や一覧、お互いの関係や違いなどについて徹底的に整理してまとめています。

本記事は USB コンプリートガイド記事 の第1章に位置するもので、USB に関するその他の解説などを読みたい場合はそちらへ戻って参照することも可能です。

ひとまず「USB」と言えば多くは規格名称(バージョン)や端子形状などが話題になるはずなので、この記事の内容さえ知っておければ「USB マスター」を名乗ることも夢ではありません。

僕が勝手に考えた称号です。コンプリートガイド記事を全部お読みになったら間違いなくあなたは「USB マスター」だと思います(雑)

僕が作成した各種まとめ表なども多数掲載しているので、ブックマークなどをしておくと今後もお役に立てるかと思います!!

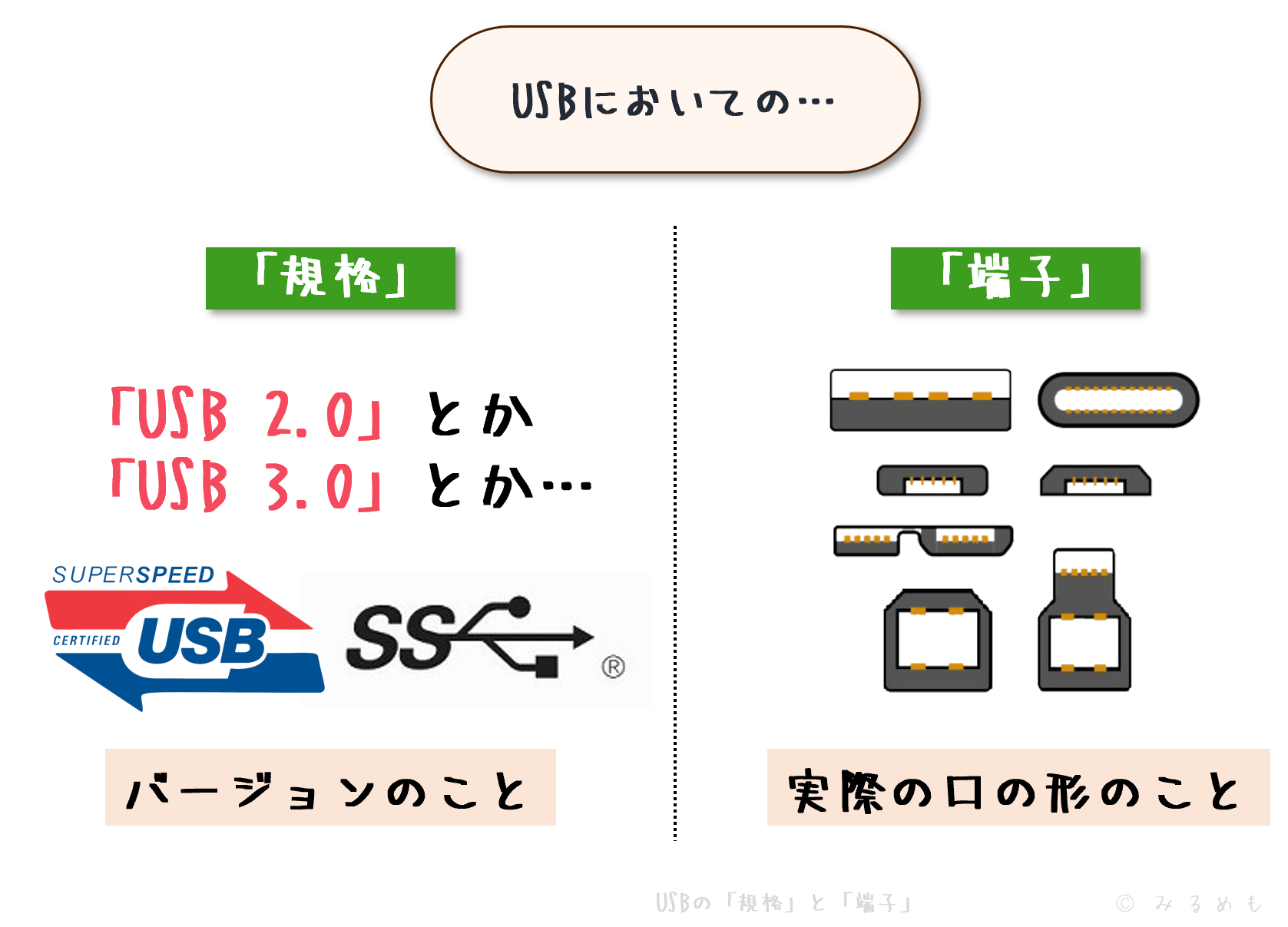

はじめに:「規格と端子に関連はない」と理解しよう

一番はじめに最も重要なポイントをお話しておきます。

それは

「USB の規格と端子は全然関係ない」ので混同してはいけない

です。

よく「Type-C だからこれは USB 3.0 で~」とか「端子が青いからこれは絶対 USB 3.0 だよね~」などの会話が聞こえてきますが、これらは全て間違いです。

USB というものが超複雑に見えてなんだかよく分からなくなっている原因は大部分がこの勘違いによって起きていると僕は思っています。実生活や仕事上でもかなり実感してます。

というわけで、まずは「規格と端子は別物」という考え方を念頭に置いてこの記事をお読みになっていただけるといいかと思います。まずここが分かっただけでもかなり頭がクリアになるはず!

以下、

- USB の「規格」について

- USB の「端子」について

の2本立てで解説していきます。

1.USB の「規格」について

まずは「規格」から。

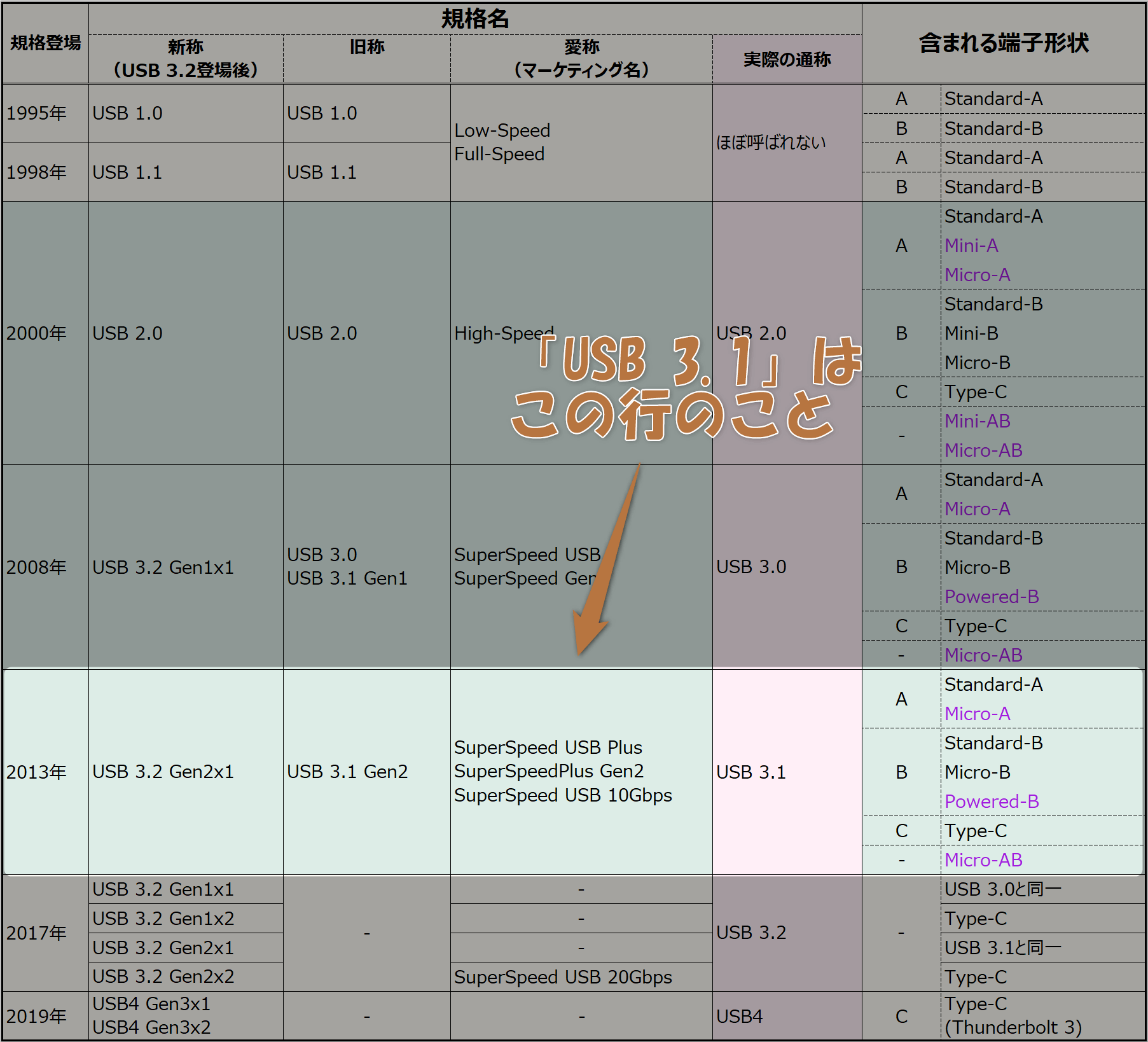

とりあえず、試行錯誤を重ねて作り上げた以下の表をご覧ください。

今回の記事のみならず USB 全体の解説でもメインにもなる部分なのでとても重要です。

※この表は画像になっています。スマホで拡大して見るのはもちろん、ダウンロードして普段からのご利用などにもどうぞ。

この表は、USB の世界標準団体「USB-IF」が発行している仕様書を確認しながら作成しています(USB.org)。その他信頼できるソースもいくつか参照しています。

上記表では下記のようなページを特に参考にしました。

この表について、特に重要なポイントとなる部分を以下に4つ挙げます。

- USB の名称(バージョン番号)は途中で何度か変わっており、現在は呼び名が入り乱れまくっていてカオス

- 「愛称」はどうでもいいので覚えなくてヨシ(これもコロコロ変わるしソースによって微妙に表記ゆれがある)

- 規格のバージョンによって定義されている端子が全然違うことに注目!(紫字は仕様として定義されてはいるけどレアすぎて実質見かけないもの)

- 現状で僕らが気にするべきは、緑色に着色した USB 2.0/USB 3.0/USB 3.1 のみで OK です。これ以外は製品自体も市場にほぼありません。

過不足なく必要な情報をこの表に全てまとめられたと思っていますので、以上4つの注意点を気にしながらぜひゆっくり見てみてください。

細かい内容についてはこのあとそれぞれの規格ごとの説明部分で解説します。

端子の観点での説明はさらにその次からですよ~。

なお、「USB 3.x 系」の名称はあり得ないほどややこしいことになっているのでここでしっかり定義をしておきます。

以下のように扱います。

- 単に「USB 3.0」と言ったときは新称での「USB 3.2 Gen1x1」のこと

- 単に「USB 3.1」と言ったときは新称での「USB 3.2 Gen2x1」のこと

- 単に「USB 3.2」と言ったときは新称での「USB 3.2 Gen1x2」、もしくは「USB 3.2 Gen2x2」のこと

さっきの表で言うとこうなる。

これは僕が勝手に決めているものではなく、なるべく最も標準で分かりやすいと思われる呼び方を採用しています。

ここに関する説明が明らかに欠如したまま USB に関する説明をしているサイトが多いので、おそらく何を読んでも「結局なんなの???」となってしまうユーザーさんも多いのだと思っています。

では次から規格ごとの解説です!

USB 1.0、USB 1.1

| 仕様発行日 | 1996年1月(1.0)、1998年9月(1.1) |

| 最大データ転送速度 | 12M[bps] |

| 最大伝送距離 | 5m |

はじめて登場した USB の規格。

ロゴは上の画像の左側が USB 1.0 の登場時に制定されたもの、右側が USB 1.1 のときに生まれたもの。左のマークは今でも馴染みがありますね。

Windows ではもちろん、ハードウェア的にも USB としてちゃんと動かせるものはまだまだ少なかった時代です。

特に 1.0 の頃は正式サポートというには程遠く、どの PC メーカーやデバイスメーカーも「動作は保証しません」のアナウンスをするのが普通という状態でした。

それが 1.1 になると「Windows 正式対応」となり、少しずつ普及を見せ始めました。その他 1.0 と 1.1 では規格自体の内容はほとんど同じです。電源系の仕様を少し整理したくらいに留まっています。

ちなみに USB 1.1 の使用例の代表としてあの「プレステ2」が挙げられますよ~

見た目は普通。色の差異などはなく、2.0 との区別は外観だけでは難しいです(ただし市場に製品はほぼ出回っていないので気にしなくて OK)。

USB 1.0、1.1 に対応している端子について

一番はじめに策定された USB 1.0/1.1 時代では、基本となる Type-A、Type-B しか定義されませんでした。仕様書を見る限り USB 1.0/1.1 ではおそらく「Mini」と「Micro」は定義されていません(仕様書に記載なし&USB 2.0 以降ではしっかりと明記されている)。

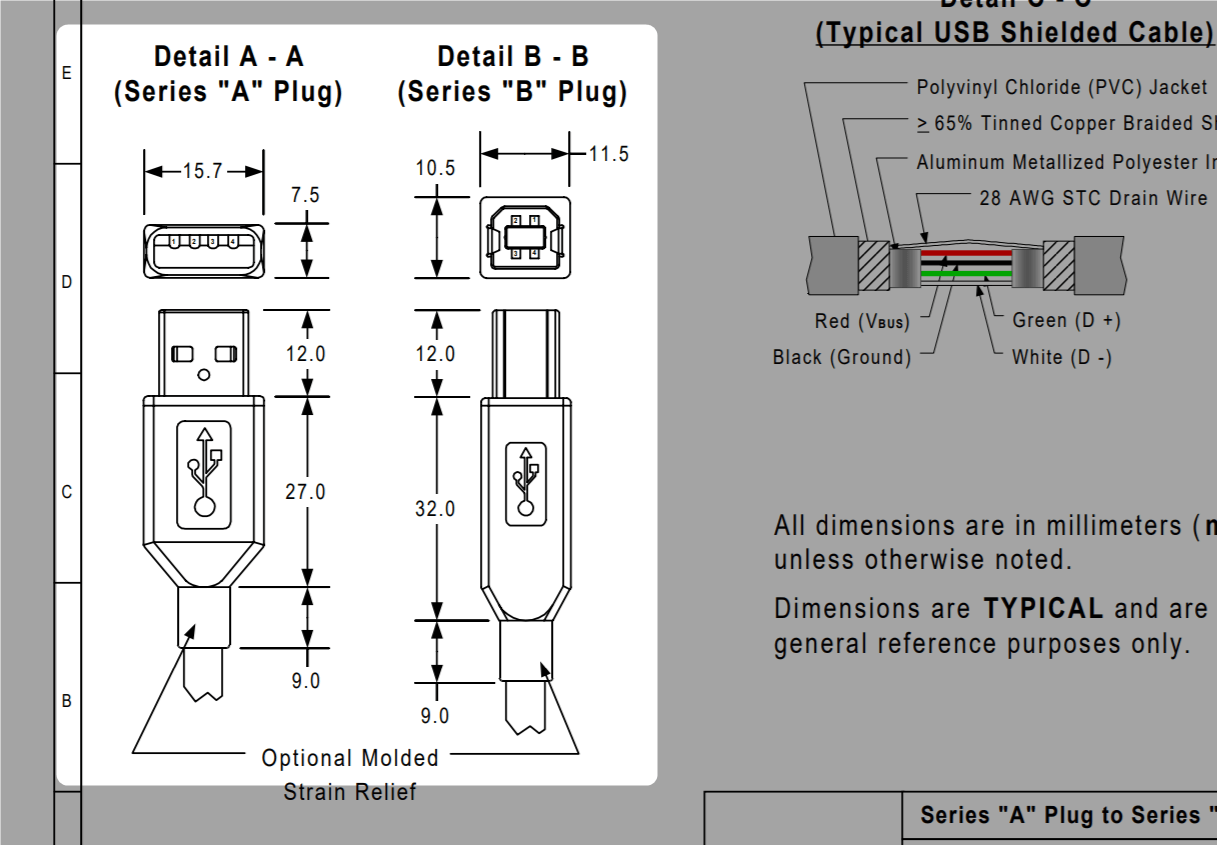

USB 1.0/1.1 時代の仕様書より。見慣れた2つのプラグがあるのが分かりますね。

また、これら「Mini」でも「Micro」でもない標準タイプの Type-A や Type-B は「Standard-A」や「Standard-B」とも呼ばれていることはぜひ知っておきましょう。

※そもそも「Type-A」や「Type-B」といった呼び名は公式では存在していないと思われます(「C」だけは「Type-C」と発表されている)。ただし、この記事内でも分かりやすくするために使っているところは何ヶ所かあります。

USB 2.0

| 仕様発行日 | 2000年4月 |

| 最大データ転送速度 | 480M[bps] |

| 最大伝送距離 | 5m、4m(Type-C) |

2020 年現在でもおそらく最も対応製品の流通量が多い規格。

ハード・ソフト問わず対応の幅が広がったことはもちろん、転送速度など技術的なランクが一気に底上げされたことがその普及を手伝いました。

また、2.0 から「Mini」や「Micro」など標準の A/B のシリーズとなるおなじみの端子も追加されています。

左が Mini-B 端子、右が Micro-B 端子。

よく電気製品で見かける「USB 2.0 以上」という推奨仕様の記載は、前述した USB 1.0/1.1 時代での動作保証難の件によるもののこと。規格的には問題なく普通に使えるはずなんですけどね…。

現在主流の「USB というもの」は 2.0 以上じゃないと正式な扱いじゃないよ、という感じで覚えておくといいかも。

また、ノイズ耐性が強いのでオーディオを触る人には現代でも重宝されているのは見逃せないポイントです。最新のオーディオインターフェースでもUSB 2.0な製品が多いのはそういう理由です。

USB 2.0 に対応している端子について

USB 1.0/1.1 の時代から続く Standard-A、Standard-B はもちろん、先ほど言ったような Mini-A や Micro-B といった端子も登場。

Type-C も当然規格に含まれています(「USB 2.0 の Type-C」というと珍しく感じますが、実はかなり市場に出回っています。大事な部分なので以降何度も説明に登場します)。

「Type-C なら規格は USB 3.0」というのはUSBに関する最も多い誤解のひとつですが、これを機に「規格と端子は別物」と理解できるといいのでは!

USB 3.0

| 仕様発行日 | 2008年11月 |

| 最大データ転送速度 | 5G[bps] |

| 最大伝送距離 | 3m、2m(Type-C) |

そろそろ主流になりつつありますね。端子が青くて有名な 3.0 です。

端子内部の青い着色は必須仕様ではなくてあくまでも推奨されているだけという点にはご注意ください。

最近になって 3.0 の USB ポートが流行ってきた感があるのでまだ先進感を感じるところですが、実は規格の発表は 10 年以上前。これには技術的な側面を含め色んな背景があるんですが、いかに規格の普及が大変か分かります。

ちなみに 3.0 からは 2.0 までとは全く異なった信号線を用いているので、USB 2.0 までと USB 3.0 からは全然違う技術であるとも言えます(ソース)。

USB 3.0 に対応している端子について

3.0 での一番のトピックスはといえば、「Mini」の端子はなくなったということです。

さすがに Mini-A は持っていないので実物の写真はご勘弁を。左が Mini-A 端子、右が Mini-B 端子です。

そもそも Mini-B しか見たことがない人がほとんどなはず。Mini-A は 2.0 主流の当時でさえ激レア扱いみたいな感じでしたから。なので「USB 3.0 で Mini 端子」と謳っているような製品は基本的に全てパチもんということになります。

品質が保証されている USB 3.0 ケーブルは例えば下記のようなものがあります(ケーブルについては終盤でちゃんとまとめていますのでご安心を)。

| 端子(片側) | 端子(片側) | メーカー | 参考価格 | Amazon |

| Type-A | Type-A | UGREEN | 750円 | リンク |

| Type-A | Micro-B | ELECOM | 750円 | リンク |

| Type-A | Type-C | Anker | 1100円 | リンク |

| Type-C | Type-C | UGREEN | 1600円 | リンク |

ちなみに残った「Micro」系も、B はともかく A は相変わらずレアもの。

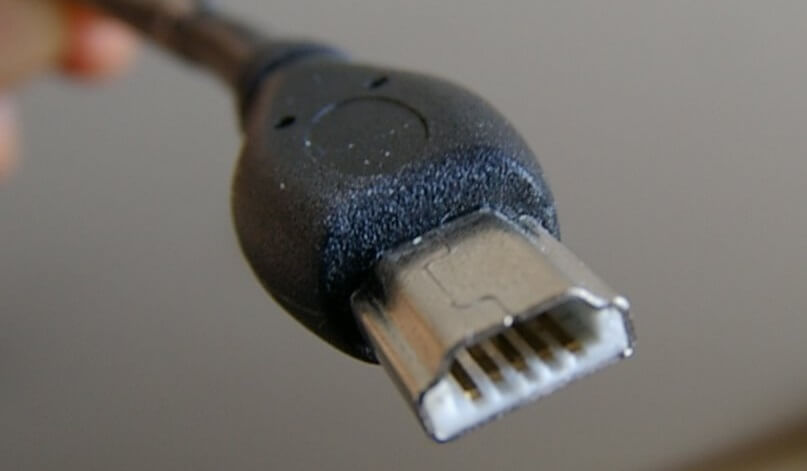

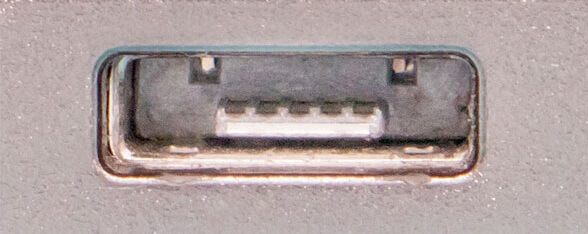

外付けハードなどでよく見かけるこの横に長いやつが「USB 3.0 Micro-B」。ちなみに USB 2.0 のMicro-B も 3.0/Micro-B のメスに挿さります。

USB 3.0 の「Micro-A」は、例によって僕も現物にお目にかかったことはありません。

それと、使われなくなった「Mini」系に変わり

- Powered-B

- Micro-AB

という2つの新たな端子もひっそり追加されていますが、知名度はほぼないに等しいのでここでの詳しい説明は省きます。あとでまたちょっと登場します。

USB 3.1

| 仕様発行日 | 2013年8月 |

| 最大データ転送速度 | 10G[bps] |

| 最大伝送距離 | 1m |

ここから分かりにくくなっていきます。

最初にも宣言した通り、「USB 3.1」と今回呼んでいるのは現行での新通称が「USB 3.2 Gen2x1」のものです。

留意すべきは USB 3.1 という規格は USB 3.0 を包含しているということ。「USB 3.0」と「USB 3.1」という規格が独立して存在するのではなく、「USB 3.1」の時点で 3.0 の内容も取り込まれているというのがポイントです(つまり厳密には「USB 3.1」と表現している時点で「USB 3.0」は存在していない)。

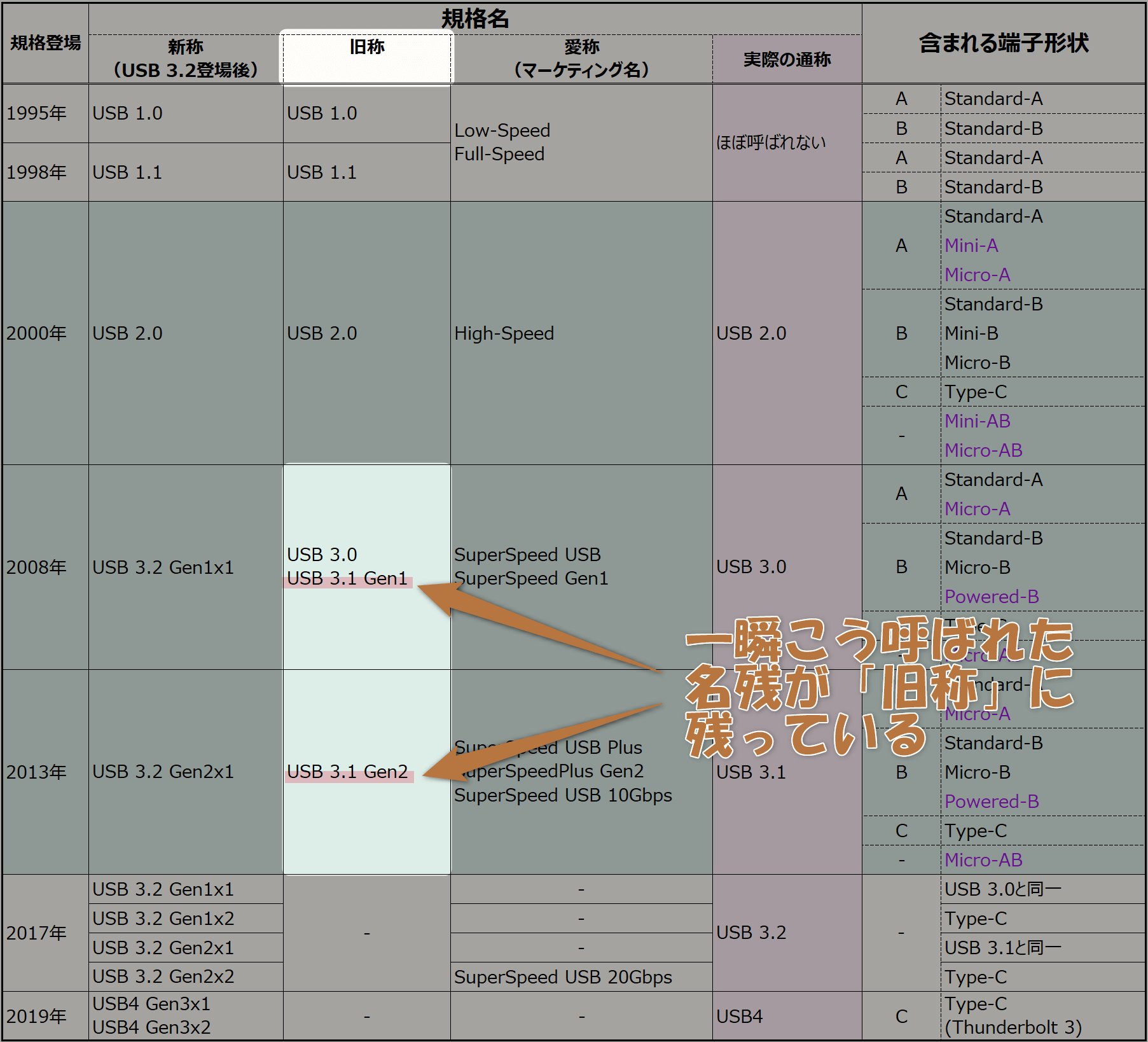

名称についてもう少し掘り下げて説明しておきます。

USB 3.1 が発表されたタイミングで、そのときの前バージョンであった USB 3.0 を取り込み、そのどちらをも改名した背景から

- USB 3.1 Gen1 ←従来の USB 3.0 のこと

- USB 3.1 Gen2 ←そのタイミングで最新だった USB 3.1 のこと

という風になり、それが「旧称」として表にも残っているものです。

その左の列にある「USB 3.2 Gen2x1」とかってのはなんなのよ、っていうのはこの次の USB 3.2 のところで説明しますのでしばしお待ちを。

主なバージョンアップ内容は転送速度の高速化で、理論値で 2 倍になってます。しかしバージョン番号も 0.1 しか増えていないこともあり、大きく変わった部分はありません(見かけ上はそうなんだけど実は技術的にはだいぶ複雑化してます)。

普段の使用シーンで 3.0 と 3.1 の区別を意識することはあまりないですが、実はかなり浸透してきています。メイン層と言っていいかも。

USB 3.1 に対応している端子について

対応端子は 3.0 のときと変わりありません。

- Powered-B

- Micro-AB

の2つもともかく、相変わらず「USB 3.0 版の Micro-A」という何に使われているか謎でしかない端子も仕様としてちゃんと策定されています。

USB 3.0/3.1 の Micro-A 端子(左側)。Micro-B(右側)は角が丸っぽかったのに比べてカクカクしてますね。無論 2.0 時代と互換性を保つためです。これも手持ちはありません、あしからず…。

ちなみに、超激レアですが USB 3.1 では専用の着色として端子が青色ではなく緑色になっているものが存在するらしいです(ソース)。

追記(2020/10/6):新しく PC を組んだらシアン色(笑)の USB 3.1 端子とお目にかかれました。

見にくいですが「SS」のロゴの右上に「10」とあるので間違いなく USB 3.1 のことです(10 は 10Gbps のこと)。

マザボとかはこの仕様が多く使われているっぽいですね。

USB 3.2

| 仕様発行日 | 2017年9月25日 |

| 最大データ転送速度 | 20G[bps] |

| 最大伝送距離 | 1m |

USB 3.2 の登場によってその名称群は混沌と化し、全ての人が「USB について理解しようとすること」をやめてしまいました。笑

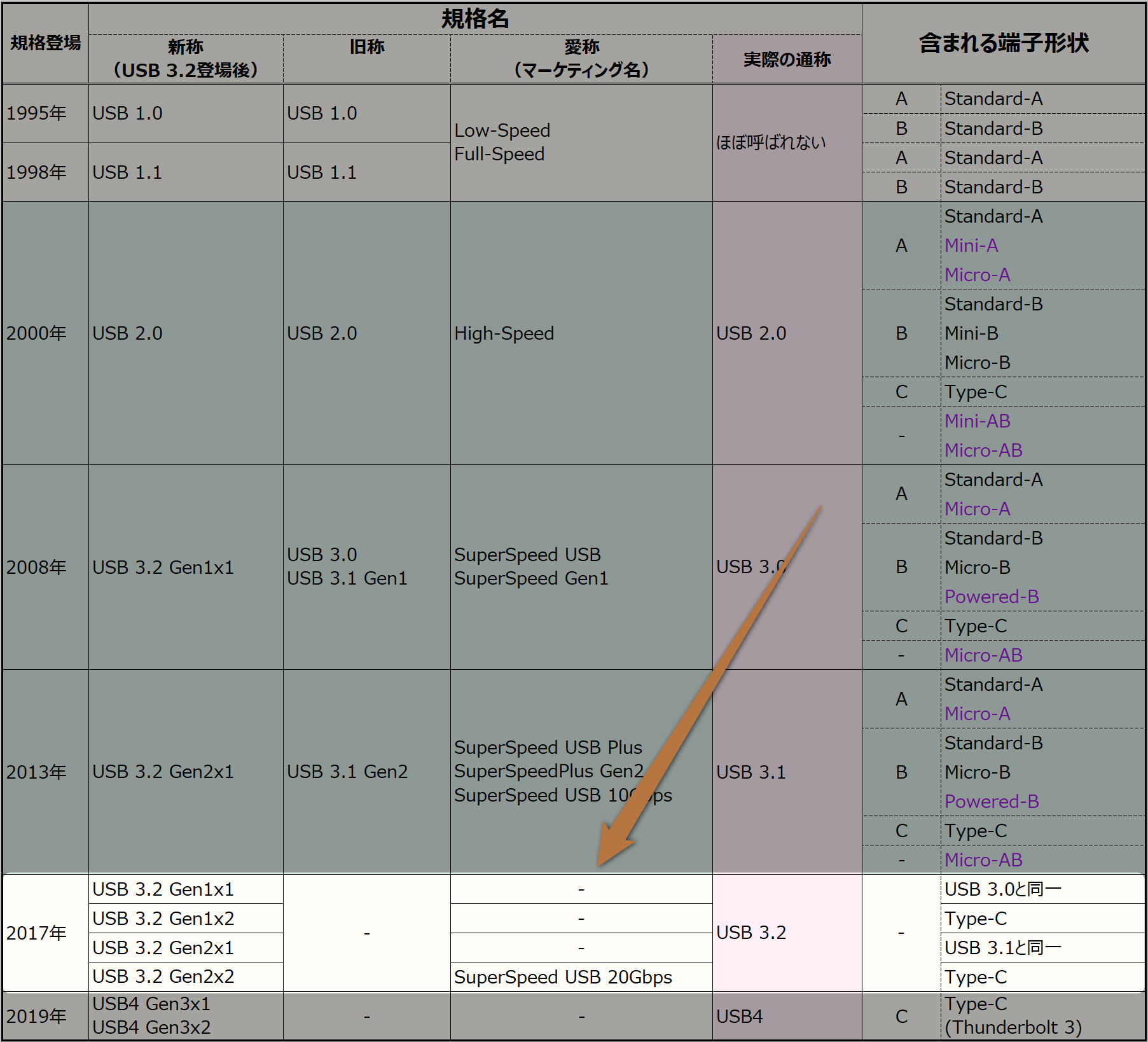

しかしご安心ください。分かってしまえばなんてことはない、ただ「USB 3.1 が USB 3.0 を取り込んで発表された」ことを USB 3.2 もやっているだけです。

つまり、USB 3.2 は USB 3.1 の拡張であるし、それはつまり USB 3.0 の拡張でもあるということ。

一番最初にお見せした表の上記の部分の意味が、今なら理解できるでしょうか?

要はこの4行の中には USB 3.0 も USB 3.1 も含まれているということなんです。

この4行は、

- USB 3.2 Gen1x1 は「USB 3.0」のこと、つまり「3.1 発表時の『USB 3.1 Gen1』」

- USB 3.2 Gen1x2 は新登場なので純粋な「USB 3.2」

- USB 3.2 Gen2x1 は「USB 3.1」のこと、つまり「3.1 発表時の『USB 3.1 Gen2』」

- USB 3.2 Gen2x2 は新登場なので純粋な「USB 3.2」

ということです。

これでもたぶん史上最大に分かりやすく説明できている方だと思うので、これ以上は勘弁してください。笑

これらが総称されて今では「USB 3.2」と呼ばれています。というか厳密には「USB 3.2」と言ったときは 3.0 も 3.1 も含まれちゃうので、「現在ではそもそも USB 3.0 や USB 3.1 なんていう規格はない」というのが正しい理解です。

とはいえ「USB 3.0 や USB 3.1 は本当はない」という扱いで実際に書かれた文章はほぼ見かけません。「3.2」という記述は区別されているものと思って OK です。

「Gen◯x◯」というのがかなり見づらい上にややこしいので、ちょっとだけ覚えやすくなる話を。

「Gen◯x◯」の、

- 最初の数字は世代を

- 後ろの数字は通信に使うレーンの対数を

表しています。

そもそも Gen は Generation の略。そのまま 世代 の直訳です。単にバージョンが上がっていると考えれば、

- 旧称では 3.0 が「USB 3.1 Gen1」、3.1 が「USB 3.1 Gen2」

- 新称では 3.0 が「USB 3.2 Gen1x1」、3.1 が「USB 3.2 Gen2x1」

となっているのが簡単に理解できますよね。

後ろの数字、「レーン数」はどれだけの通信ラインを同時に使えるかの数と思っておくと分かりやすいでしょう。信号線自体の本数ではなく、それを 2 本 1 組としたものを 1 レーンとしています。

「Gen◯x◯」の後ろの数字が登場したのは USB 3.2 発表時以降なので、そもそもそれまではずっと 1 レーンでした。だから新称でも

- USB 3.0はUSB 3.2 Gen1x1

- USB 3.1はUSB 3.2 Gen2x1

となっている。

で、USB 3.2 で初めて拡張された

- USB 3.2 Gen1x2

- USB 3.2 Gen2x2

の2つは、ほら、2 レーンに増えてパワーアップしてますね!

少しは覚えられましたでしょうか?笑

USB 3.2 に対応している端子について

USB 3.2 で新しく登場した部分、つまり

- USB 3.2 Gen1x2

- USB 3.2 Gen2x2

の2つですが、これらが対応する端子は Type-C のみです。

これが Type-C 端子。できることが多いので、USB コンプリートガイドの第2章として個別に扱っています。記事はこちら。

USB 3.2 では両側が Type-C 端子になっているケーブルしか使用できません。

もうちょっと詳しい説明。

さらに正確に言うと「高速通信可能なレーンが 2 対ある Type-C ケーブルのみ」です。後述しますが、Type-C に存在する高速通信可能な信号線は全部で 4 本あり、その全てを USB の通信用に充てられるときのみ USB 3.2 での通信が可能ということです。

例えば片方が Type-C でももう一方が Type-A だった場合は 2 対のレーン使用ができない、つまり USB 3.2 で接続されていないということになります。

いずれにしてもまだ僕らの周りにはほとんど登場していない規格なので、あまり気にする必要はないと思います。

加えて、今までの USB 3.0 と USB 3.1 を取り込んだ部分である

- USB 3.2 Gen1x1

- USB 3.2 Gen2x1

は名前が変わっただけなので、言うまでもなく含まれる端子類はそれぞれ 3.0 と 3.1 のものと変わりはありません。

USB4

| 仕様発行日 | 2019年9月3日 |

| 最大データ転送速度 | 40G[bps] |

| 最大伝送距離 | 0.8m |

ついこの間発表されたばかりの最も新しい USB 規格。名前すら聞いたことない方がほとんどではないでしょうか??

今までの散乱しきっていたインターフェースを今度こそまとめようと頑張った(らしい)のが USB4 です。

まだ USB4 について困っている人が少ないであろうということでここでは詳しく掘り下げませんが、USB コンプリートガイド記事 の末尾で少しだけ取り上げています。

知っておくべきは対応している端子は 3.2 に引き続き Type-C のみ(Thunderbolt 3 含む)ということで、それさえ分かっていれば特に困ることはないはず。

例によって

- USB4 Gen3x1

- USB4 Gen3x2

と既に2つ発表されていますが、この意味はみなさんならもうお分かりですね。「レーン数が1つ、もしくは2つで通信可能な3世代目の USB 規格」ということです。

ちなみに、クソどうでもいいですが USB4 からは「"USB"と"バージョン番号"の間に半角スペースを入れない」と正式に決まりました。しかもさらにどうでもいいことに「小数の採用もやめた」との公式発表もあるらしいです。最初からそうしろ

追記 (2022/9/6) :2022/9/2に「USB4 Version 2.0」なるものが新しく発表されました。お前お約束破る天才か。

最大 80G[bps] の通信に対応するということで、いままでのバージョンアップの歴史から鑑みるにおそらくレーンが倍になるのと似たような印象を受けます。当然新しいケーブル(しかもアクティブケーブル)も必要になるらしいですが、この追記時点でもまだ USB4 の製品すら出回っていないので覚えておかなくてよさそうです。

USB4 に対応している端子について

今お話した通り、対応端子は Type-C のみ。

Thunderbolt 3 が基盤になっている規格ということもあり、そことの関連はやや難しいです。Thunderbolt 規格については別の記事で詳しく説明しているのでそちらで。

以上で USB の「規格」についての説明が終了しました。

次からはもうひとつ大きな要素となる「端子」からの観点で見ていきましょう。

2.USB の「端子」について

次は「端子」についてです。

USB というものを理解するには「規格」と「端子」を分けて考えるべきと最初に言いましたが、そのうちの後者が次からの説明ということです。

さっきまでで規格(バージョン番号)のことはある程度ご理解いただけているとして、詳細な説明は省いていた「USB にはどういう端子があって、それぞれはどういうものなのか」という観点で見てみます。

まず、今回も存在する全ての USB 端子を1つの表にまとめてみましたのでご覧ください。

下記表も画像化されていますのでダウンロードなどぜひどうぞ。

端子についての表はご覧の通りかなりシンプルで、ポイントと言えそうなのは下記の2点くらいです。

- 「コネクタ」というのはいわゆる「オス」のこと、「ソケット」はいわゆる「メス」のことです。物によって実は片方しかないパターンがあることに注目してください。

- 同じ端子のはずなのに「規格 ver.」で分かれているものは、つまり USB のバージョンが途中で上がったら端子の形(など)も変わったものという意味です。見た目が変わるものは別物扱いとしています。

そして、この中でもよく使われるものだけを抜き出した画像がこちらです。ぜひダウンロードしていつでもすぐ見られるようにしてみてください!

以下、それぞれ紹介していきます。

Standard-A

「USB といえば」の代名詞である最もオーソドックスな端子。「Type-A」と呼ばれることも多いですが、前述したようにそのような正式名称は存在していないことは一応覚えておきましょう。

2.0 までと 3.0 からでコネクタの内側がそれぞれ無色(白)と青色になっている傾向が強いですが、推奨仕様であって確実にこの着色とは限らないので注意してください。また 3.0 だけではなく 3.1 の可能性もありますのでお気をつけて。

裏表の概念があり、ピン(接触面)が付いていない方にはプラスチックの板状のものが詰められています。当然逆挿しはできません。

「逆に挿そうとしたら入らなくて逆さにしたら実は最初が合ってて…」みたいなくだりはよく聞きますが、アイコンの印字を意識したら普通間違えなくない…?と、個人的には思っています。笑

一応説明しておきますと社会通念としての裏表はあるので、Type-A のオスを挿し込むときは常にプラスチック板が下側になるように持つとグッド!

Mini-A

※せっかくなので、これらまだ見ぬレア物ケーブルも自分で集めたくなってきてます。どうせなら写真も全部自前で撮りたいですしね。ちょっとずつ入手して写真は置き換えていくこととします。

USB 2.0 の一瞬でしか存在しなかった幻の端子。USB 3.0 発表の 1 年前である 2007 年の 3 月に廃止が発表され、認証の対象外となりました。そして Micro-A への置き換えが勧告されて事実上の使用禁止へと至ります。

今後覚えておく必要は一切ないと言って良いでしょう。

Micro-A

Mini シリーズの後継扱いとして生まれてきた Micro シリーズ。紆余曲折あってやはり B しか使われていないのは Mini と同じです。

なので Mini-A から受け継がれた意志はあるものの、この Micro-A 自体もまたレアなのでほぼお目にかかることはないという…。

仕様自体も USB 3.1 まで定義されてはいるんですが、僕もまだ実物を見たことは一度もありません。これも覚えておく必要はない気がします。

Standard-B

最もオーソドックスなシリーズの B タイプ。初代の USB 1.0 から USB 3.1 に至るまで、ずっと存在しています。利用率もそれなりで、電気製品と関わる機会が少ない方には謎な存在かもしれませんが、ある一定の需要はずっと継続してます。

3.0 以降は、Standard-A と同じように青色の着色がなされるのとは別に形も大きく変わっている点に留意。

Mini-B

Mini-A と同じく USB 2.0 時代でしか出番がなかったものの、全盛期はかなりのシェアがあった Mini-B。「Micro-B かと思って差し込もうと思ったら Mini-B だった」という経験は誰でもあるあるなはず。

今後は登場しないのが決定しているので、身の回りのケーブル類は処分しちゃってもいいでしょう。

Micro-B

おそらくこの世に存在する最も多い USB ケーブルは「Type-A ⇔ Micro-B(2.0)」ではないでしょうか。それくらいあらゆるデバイスに利用されていた圧倒的な人気(?)を誇る端子でした。

USB 3.0 になっても Micro-B は実は生き残っており、その形状を大きく変えてまだ実用されています。「Micro-B」という名称は今後も覚えておきましょう。

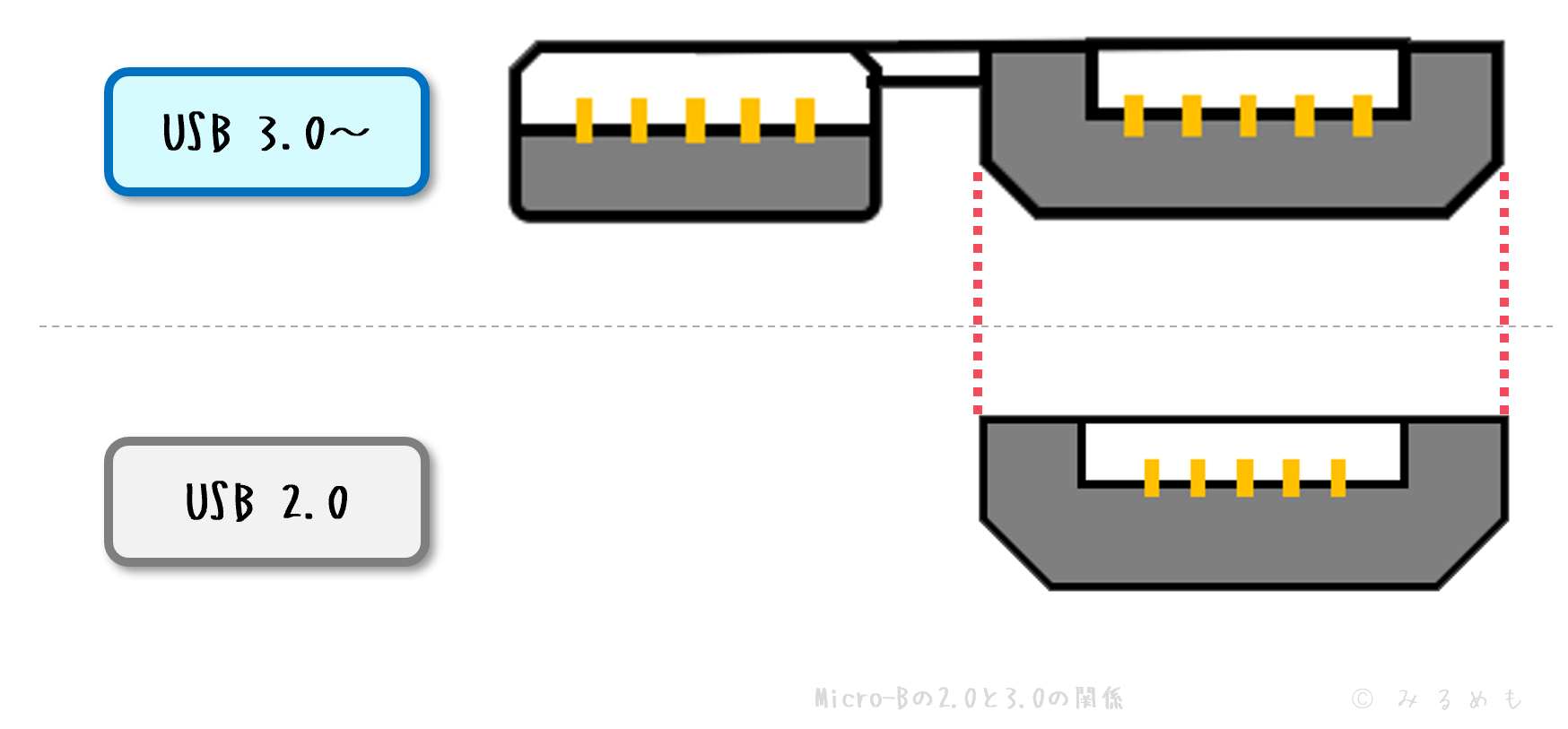

ちなみに、形はかなり違うように見えますが、USB 3.0~版の Micro-B メス端子には USB 2.0 の Micro-B オス端子が挿入可能です。

こういう関係。

当然通信自体は USB 2.0 になってしまいますが、ケーブルが手元になかったとしても最低限の使用はできるナイスな仕様です。もちろん Micro-A でもこの関係は同じです。

Powered-B

USB 3.0から追加された端子。

と言っても、そのコネクタは寸分違わず(3.0~の)Standard-B と一緒です。

中身の差も電源強化のためにピンが2 本多いだけで、それ以外の仕様は完全に同一です。しかしそのおかげで、他から電源を取ってこなくても十分な電力供給がなされます。

また、互換性があるので Powered-B の受け口には Standard-B も使えます(もちろん逆は挿さるけど意味無し)。

「PoweredUSB」というまた別物もこの世には存在していますが、正式な USB 規格とは一切関係ありません。規格団体である USB-IF もこれには承認をしておらず、なんとなくその雰囲気はPoweredUSB の公式サイトを見ると分かります。笑

Type-C

最近よく聞くのはこれですね、「Type-C」。これは「Type」と付くこの呼び名が正式名称です。リバーシブルになったことが一番の進化点ですよね。マジでありがたい。

最も多くの規格に対応している端子であり、USB 2.0 から USB4 まで全ていけます。ゆえにコネクタが Type-C だからといって USB のバージョンまで絞れることはほぼないので注意しておきましょう。

USB に絡む他の様々な規格と同居していることもあり、Type-C に関して理解するのはかなり難易度が高いです。なので USB コンプリートガイド記事 での「大きな3つの柱」でも2つめに Type-C を据えています。

詳しい解説記事は こちら。

Mini-AB

聞いたことがなかった人がほとんどだと思います。

Mini-A と Mini-B、どちらのケーブルも挿せるようになっている受け口で、存在しているのはメス側(ソケット)のみです。

Mini-A は表舞台に出ることなくすぐに廃止されたことはさっきお話した通りですが、それに伴ってこの Mini-AB も Micro-AB に置き換えるように、と勧告されました。

昔のビデオカメラなどに搭載されていた例などを発見しています(ソース)。

Micro-AB

※これは USB 2.0 のもの

Mini-AB と同じく、メス側だけが定義されたシリーズの Micro版。当然 Micro-A も Micro-B も挿せるようなソケットになっています。

Mini-AB の置き換え対象だった、USB 3.0 の Micro-B が比較的需要がある、などの理由により、 Micro-AB は USB 3.0 と USB 3.1 でも定義されています。

当然横長のあの形がベースになっており、2.0 から大きく形を変えた端子の1つと言えるでしょう。

おわりに

以上が

- USB の規格について

- USB の端子について

の解説でした。

既にけっこうな量ではありますが、そうは言ってもこれは USB に関する基礎を整理できただけに過ぎません。

Type-C やそれに関連する各種規格について など、本当にややこしいものはまだいっぱいあります。しかしそれらを理解するためにはやっぱり「規格と端子についてしっかりと整理できていること」が必須になってくるので、この記事の内容はとても重要に思えます。

この次は下記「Type-C まわりについて」がおすすめです。

これらも参照しながらぜひ USB 全体に関する理解へお役立てください。

それではありがとうございました!

はじめまして。早速ですが質問です。USB4の40GbpsはどのサイトもGen3×2 と書いています。しかし、20Gbpsは、 Gen3×1 やGen2×2 の記載があります。日本航空電子はGen2×2としています。その他にGen2×1の10Gもあると書くサイトがあります。USB IFでは実際にどの様に記載されているかご存知でしょうか?かなり時間をかけて調べたのですがわからず、、、よろしくお願いします。

こんにちは。

たぶん最近の USB4 の新たな発表でサイトにお越しくださったんですよね。ありがとうございます。

この記事を書いた当時は USB4 の話題などほとんどなく、資料も少ないため僕も知識があまりない状態でした。

ですので頂いたご質問に正確にお返事することは今はできないのですが、予想だけなら…。

まず、USB4 で 40Gbps を出すためには Gen3x2 が必要という事実がおそらく正しいだろうと思われるのでそれを仮定とします(仮定した理由は、これまでの慣習に習うと「仕様の理論値最高速を出すためにはそのときに発表されている最も接続条件がよいものでないといけない」ということになるからです、感覚的にも 1 レーンで 40Gbps がいきなり出るようになるのは違和感ありますし)。

となると、20Gbps が Gen3x1 はわかりやすいです。半分なので。で、さきに Gen2x1 のほうですが、これはおそらく USB 3.2 Gen2x1 のことなのではないかと推測します。最高速が 10Gbps ですし、USB はこれまでの仕様を内包してバージョンアップしてくるので「USB4 が USB 3.2 Genxxx とそのまま互換性を保っている」というのは自然なことに思えます。

では Gen2x2 はなにかというと、はい、これもおそらく USB 3.2 Gen2x2 を指しているとは思うのですが、USB 3.2 時代には 2x2 で実行できる環境というのは実際にはまだ稀だったので、これは現実的に USB4 という仕様の中で取り込む方針にしたのかも…などと邪推しています。

しかし結論としては「以前の仕様を内包している」で代わりはなく、USB4 としては 40Gbps(最近 80Gbps という新バージョンが出ましたが)が正確な仕様」ということなのではないでしょうか。

お役に立てましたら幸いです。